原标题:饶毅海归之后:最大的痛苦是中国的人际关系

原标题:饶毅海归之后:最大的痛苦是中国的人际关系

导读:

2003年11月11日,我们从永安路106号出发,记录这个国家一点一滴的变化。12年后,我们选择了30人他们无论身处喧嚣躁动,抑或遭遇时代逆流,均以不变的信念应对万变的困局...

2003年11月11日,我们从永安路106号出发,记录这个国家一点一滴的变化。12年后,我们选择了30人他们无论身处喧嚣躁动,抑或遭遇时代逆流,均以不变的信念应对万变的困局。

在岁月的年轮中,他们有快意、有消沉,有对酒当歌、有失意彷徨。在一次次的磨砺中,不忘初心,举步向前。

饶毅,著名海归生物学家。曾任北京大学生命科学学院院长,参与中国科研体制改革20年,多次撰文抨击中国科研体制和科研文化,通常被媒体称为“温和的改革派”、“批评性的建设者”。学生们选他为北大十佳教师,朋友喜欢他的和蔼,同事们喜欢他的温文尔雅。

十一假期的午后,燕园的阳光不错。一年前,饶毅的办公室和实验室,都搬到了校园东南角的一栋楼里。这一次办公室和实验室终于集中起来了。这是他在北大工作的第九年,每天早上起床,他再也不用像前七年多一样纠结,到底是去办公室,还是去实验室,在他任院长的六年期间,他的实验室是北大生命科学学院最差的之一,而且有相当长时间办公室和实验室不在一起,有一年多办公室和实验室在校园的两端,而实验室有七年在厕所隔壁。北大师生公认饶毅是北大历史上最不自私的院长之一。

饶毅新办公室北面的墙边,倚着一个大书柜,门是透明玻璃的,里面塞满了英文大部头。饶毅穿着红毛衣,靠在书柜玻璃门前的椅子上。他现在的生活,除了到北大授课,指导学生实验,参加学术讨论,就是为微信公众号《知识分子》撰文选稿。

“从一定意义来说,这是我坚持了42年的事情。”饶毅说,创办《知识分子》,和他小学四年级时,和小伙伴一起办墙报一脉相承。因为,都是和一群人,做好玩、有意义的事情。1972年到1974年,他和4位同班同学,从班上的、到年级、到学校,最后学校把几块黑板都交给他们5人。他们很有热情,不仅很负责,而且觉得很好玩。他们五个男孩子也是小学同班最后唯一念大学的五位。那时他们几家都在普通住宅区,周围工人的孩子为主,而他们五位都有大学毕业的父母。五位同学之一后来念北大物理系,三位出国。

10月5日下午5点30分,诺奖委员会传来捷报:中国科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。饶毅的晚饭时间被密集的电话打断,他停下晚饭,开始为他主编的微信公号《知识分子》撰稿。

文章是旧文,是2011年饶毅与人合作的一篇文章,讲述了屠呦呦和张亭栋从中药中发现化学分子的成就。在公号推送文章的按语中,他连发了六个反问,希望大家反思中国科学界的问题。比如我们的体制,在浪费钱,还是能够出现更多的重要工作?我们的文化,是在压制人,还是能够支持更多的屠呦呦、张亭栋?我国科技界由无德、无才、无能主导的现象,是否应该得到改变

作为一个刚刚上线一个多月的微信公众号,这样的成绩让他和鲁白、谢宇等满意。《知识分子》上线后,他们乐此不疲地撰写科普文章和分析文章,饶毅还写过 一篇影评,“供假期的知识分子休闲”。前些年他写了不少博客文章8年时间,他在博客上公开发表了351篇博文。而《知识分子》最迫不及待的一次,是晚上快23点推送一次后,凌晨刚过又推送了一次。当然,《知识分子》有很多编辑人员的辛勤工作,不仅是三位主编。

每天早上醒来,饶毅看到好玩的科学研究成果,或者不错的文章,都会发给编辑部,让编辑找时间在公号上推送。他觉得每一次分享,都是在和公号背后数目庞大的订阅者“共享人类的知识、共析现代的思想、共建智趣的中国”。

9年前,饶毅和施一公先后回国到北大和清华任教,当时都引起了不小的反响,被认为是中国科技界吸引力增强的标志之一。

随后,在北大生科院院长任上大刀阔斧的改革、撰文抨击中国科研体制和文化、2011年落选院士,都一度将他推上风口浪尖。

2013年9月,他卸任北京大学生命科学学院院长。他认为不能依赖行政力量为此改革成果,应该在体制机制改革后,卸任院长职务,才能知道是否真正建立了稳定的体制机制,才能检验体制机制改革的成效:卸任才能完成改革,永远守着一个行政职务,不仅个人恋权、专权,而且表明改革没有完成。他坚持做的两件事科学文化传播和科研教育体制的改革,目标永远是动态的。“这样的目标才有趣。”他说,有合适的机会,他还是会站出来呼吁,或者身体力行。

时间回到八年前,45岁的饶毅刚刚回国担任北京大学生命科学学院院长。呼吁了多年的中国科研教育体制改革,这一次,终于找到了支点。

甫一上台,关于学院机制体制、改变院内学术风气的政策迅速铺开:教授预聘制,2007年以后,新晋科研人员的起步职称只能是助理教授,十年内两次通过国际同行评审才能晋升;实验室交接制,一改原有的“大教授培养小教授”制度,“老教授”退休后,PI(实验室负责人)不能由原有的副教授自动接管,而要全球海选;学生课程改革,本科生革新授课方式,研究生实行轮转制

比如学生们学习的动力更足了。饶毅说,他从学生中感受到了浓厚的学习氛围,就连中秋节,学生们也要拉着他去学术讨论。

另一个明显的变化是,这几年生科院培养出的学生,出国的人数更多了,“可见学生和国际更接轨了。”

多位受访的北大生科院老师也向新京报(微信公号ID:bjnews_xjb)记者表示,确实感受到了改革带给学院的活力。一位老师举例,饶毅改革中建立的公共仪器中心,改变了以前实验器材被一些老师独占、成为私有财产的状况,“器材的利用率提高了很多”。

2008年,当饶毅提出要关闭一个木本植物发育生物学实验室时,立刻遭到该实验室负责人、一位退休教授的反对。这位老教授在网上发帖,希望饶毅“刀下留人,不要将基础科学赶尽杀绝。”

饶毅在博客上做出了回应:PI的决定权在学校,不是在个人,而且每个PI都要达到一定的学术标准。

这样的耿直,一如他在评审某个项目时,面对求情者要求“照顾”的短信,直截了当地回复:“别发了,已经刷掉了”。

这个故事的结果是,实验室最终关闭,人员得到妥善安排。但这位老教授却永久地站在了对立面。北大生科院的一位老师告诉新京报记者,这个事情恰好反映了学院内部新旧两种体制并存,无法融合的现实。

2013年9月,饶毅正式卸任。一次午饭,生科院的一位老师问他,为什么不愿意继续当院长。饶毅想都没想就回答:“你见过哪个院长,做出杰出科学成就的?”一句反问,让这位老师觉得,饶毅是真正热爱科学的人,当院长可能真的有点委屈他了。

其实此前,饶毅已经多次表达过卸任的想法。他的理由是,改革已经步入正轨,需要更换不同风格的主导者,才能让改革焕发活力。如同他在2003年时,把主持了三年的bio2000课程,交给其他老师主持一样。“不同的老师,才能让学生学到更多的东西。”

如果都看媒体报道,一般人会认为饶毅很难相处。但凡是与饶毅直接接触的人,都认为他和蔼可亲。有些老师先入为主的观念在见到饶毅以后很快改变。他声音敦厚,面带笑容,即使用词比较尖锐,语气也很和缓,即使意见不同,面容也很柔和。

2009年,饶毅回国仅仅两年,就被北大学生通过全校竞争选为当年的十佳教师。他从第二年开始讲课,自己主讲新课,参加其他老师的课程,从来不因为行政或者研究而退出本科生、研究生教学一线。“他的课程特别强调启发性,强调分析、思考,而不是背书。他的考试是带回家的,抄书、背书一点用都没有”。他实验室的学生更是喜欢他提倡学生的自主性,而不是为老师打工。

与饶毅意见不尽相同的老师,也认同饶毅的温文尔雅。“他担任院长期间,我们可以与他激烈争论,可以有相反意见,他从来不打击报复,而且事后与没有争论过是一样的对待老师。可能是美国教授的职业主义,就事论事,不以人废言,也不因人废事,而是很客观,当然也可能是他个人风范。这种院长带来的精神和氛围,对北大校风建设很有示范作用”。

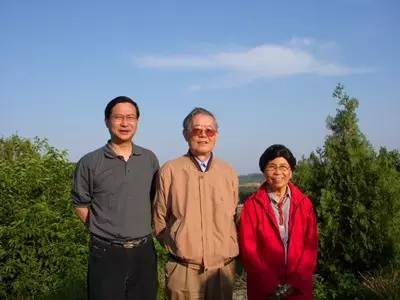

他的朋友很多“很铁”。有三十多年的同学,有到北大以后认识的生物医学以外的朋友,有海外的,有国内的,他们都很喜欢他。“他特别尊重其他人,从不吝肯定其他科学家”,他们说。他不仅对生物的王晓东、施一公、施扬、张毅等赞美有加,而且经常表示佩服一些化学、物理、数学、计算机科学家,把他们介绍给其他人,包括让大众知道更多的海内外优秀华人科学家。

偶尔他还会想起,网友曾把他叫做“科学界的鲁迅”。因为2004年和2010年,他在《自然》增刊和《科学》与人合作撰文抨击中国科研教育体制,犀利直白的言辞,让人印象深刻。

他不喜欢这样的称谓,比起文笔和社会观察的广度,他觉得自己和鲁迅差了十万八千里。但另一方面,他也看到了自己的不同:“鲁迅只有批判,没有建设,我写的大部分文章,可都提出了改革的建议”。

时过境迁,饶毅觉得,“批判性的建设者”这样的标签也已不再适合他。现在,他更希望做一个有趣的人。

饶毅的一位学生回忆,一次北京生命科学研究所年会上,大家都在认真听报告,突然发现前排有水滴下来。大家都以为是房顶漏水了,最后才发现是饶毅悄悄把水洒到了空中。

另一次,是他和施一公一家去京郊一个度假村。碰巧,度假村里正在举行一场婚礼。还没和施一公聊几句,饶毅就跑到婚礼现场与人交谈了。施一公还有些纳闷,以为饶毅碰到熟人了。不一会儿,饶毅灰溜溜地回来了,说他假装新娘的舅舅进去,结果被新娘家人发现了。

再比如,当很多科学家都在研究普通人连名字都听不懂的项目时,他研究的是果蝇打架和小白鼠的性取向问题。饶毅的一位学生说,饶毅在科研方面的兴趣很广泛,很喜欢有趣的研究。

北大生科院不少学生还记得,2009年元旦晚会上,饶毅和学生一起表演相声《讨饶》的段子。学生问:“你和施一公写中国科学教育应该改革的文章,赚了多少稿费?”饶毅回:“他们经常忘记给我稿费。”

忘给稿费当然是一句玩笑,但写文章的初心推动科研教育体制改革,饶毅从未忘记。短暂的沉默可能只是缺少时机。

鲁白说,饶毅永远懂得在适当的时机推动相应的改革。比如,2011年,饶毅落选院士,立刻撰文声明以后不再参加中科院院士评选,本意是希望把大家的注意力集中到科学家的评价方式上来。“他不在意这个声明可能带给他的负面影响,他是无私无畏的。”

从10月5号开始,在《知识分子》上,饶毅每天都编发有关屠呦呦的文章,每一篇都不忘反思中国科研体制。在这个时刻,他一直坚持的两件事科学文化传播和科研教育体制的改革,第一次实现了统一。

2011年8月22日,《新京报》刊发《饶毅:落选院士并非学术原因》,这是8岁的《新京报》(微信公号ID:bjnews_xjb)和49岁的饶毅第一次相遇。

自此,《新京报》见证了饶毅生命里重要的节点事件:2011年落选院士,2013年卸任北京大学生命科学学院院长,2014年创办微信公众号《赛先生》

饶毅:做科学文化的传播和推动科研和教育体制的改革,这些目标永远都是动态的,没有终点的。动态的目标才有趣。

以后要和这些人一起继续做下去。这些年的效果是很明显的,科研和教学的成果都提高了。希望我们的改革可以影响到其他地方。

饶毅:如我前面说的,交一群朋友,做好玩、有意义的事情,这本身就是一种人生价值。我碰到的痛苦,都是中国的人际关系,直到现在都是。

饶毅:在中国,不能太轻易地相信一个人。我这个人很乐观,所以我经常轻信人,我注意到自己做事的方法可能有问题。经历了很多,因为太轻信别人,所以别人背后捅你一刀的时候会很难过。

饶毅:我的主业(做科学研究)是可以让自己高兴的事情。我的工作让我可以不以时间和精力去拼事业。

饶毅:可靠,有趣,有意义。可靠就是可信任;谈吐、见解或者职业里面至少要有一项有趣;有意义就是他对国家和社会有价值,赚很多钱是没有意义的,但赚钱教了孩子或者解决了农民的生产问题,这才叫有意义。

还没有评论,来说两句吧...