原标题:规则教育视角下 小学低年级儿童交通安全教育方法与路径研究

原标题:规则教育视角下 小学低年级儿童交通安全教育方法与路径研究

导读:

今天是六一儿童节,儿童交通安全的话题再次引发社会广泛关注。一方面少年儿童的交通安全问题关乎家庭幸福,另一方面作为未来的交通参与者,少年儿童的交通安全意识与规则意识也关乎未来...

今天是六一儿童节,儿童交通安全的话题再次引发社会广泛关注。一方面少年儿童的交通安全问题关乎家庭幸福,另一方面作为未来的交通参与者,少年儿童的交通安全意识与规则意识也关乎未来社会交通文明水平。围绕少年儿童交通安全话题,公安部道路交通安全研究中心“青少年交通安全教育课题组”以规则教育为视角,针对小学低年级儿童群体进行了针对性的研究,提出了交通安全教育方法与创新路径,希望可为大家提供思考。

规则意识并非生而有之,需要经过心理的、认知的、理性的由低到高发展的过程。规则意识的形成分为几个阶段,8至12岁是个体规范意识及行为发展的重要时期。这一时期的规则教育为将来成人后成为遵规则、守秩序的合格公民奠定基础。本文重点聚焦于这一时期中的小学低年级儿童群体。在以往的研究中,小学低年级学生的规则意识教育主要是依托《道德与法治》教材,从生活中存在的各种规则切入到法治意识的培养。小学低年级《道德与法治》教材中的规则教育选文、主题及呈现特征,将规则教育的主题划分为:注重生命保护的安全规则;注重学校常规的纪律规则;注重社会秩序的公共规则;注重自然环境的环保规则等。本文着重研究安全规则中的交通安全规则教育,以社会心理学中的社会思维与社会影响理论为基础,特别是依托态度与行为相关理论中的方法论,提出以小学低年级学生日常出行特点为核心的内容建构原则与方法,以期为一线的公安交管部门开展针对小学低年级学生的交通安全宣传教育提供方法思路及创新路径。

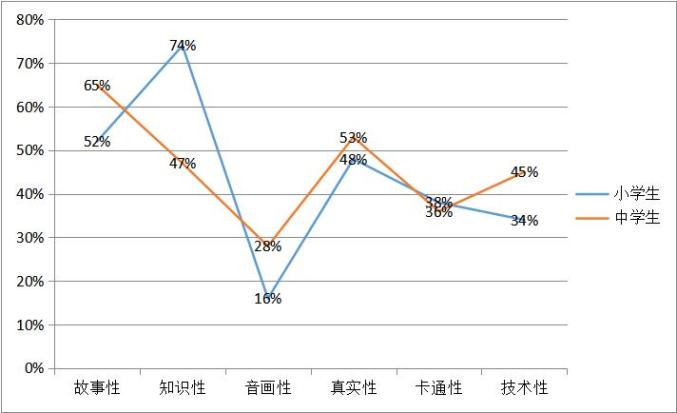

课题组对北京市、昆明市、曲靖市、淮北市、柳州市、柳城县6个城市(县)的8所小学进行问卷调查,发现小学低年级学生最需要的是实用、适合、科学的知识性教育内容。

对于小学生而言,交通安全知识内容是最根本、最具吸引力的元素。因为小学生对于交通安全知识的好奇与探索,是其接受教育的根本动力,针对小学生的交通安全教育应当将最适合、最实用且最科学的交通安全知识体系融入其中。

小学低年级阶段交通安全宣传教育内容建构必须符合这一阶段小学生扮演的角色,即符合该阶段小学生出行特点、日常场景特点以及与监护人的关系特点。从小学低年级学生的主要出行类型来看,主要有通学和出游。通学的主要出行方式是步行和乘坐电动自行车。同时,课题组依托中国教育学会在全国200万所中小学校(含幼儿园)开展网络问卷调查,获取了有效数据5600万份。调查发现,超过7成的中小学生通学是由监护人接送,主要集中在小学阶段。中、短途出游的主要出行方式是乘坐私家车或者公交车、旅游大巴等公共交通工具。因此,小学低年级阶段的交通安全宣传教育内容建构要符合小学生的出行特点、日常出行场景特点以及需要监护人接送等特点,同时,内容的构建也需要具有贴近性、典型性以及有效性,从而深化并补充小学低年级规则教育的内容。

按照这一原则,结合对北京、广东、山东、浙江、江苏等地实地观察和护学岗交警的小组访谈,以及对新闻媒体、公安交管自媒体账号报道的311例案例分析,课题组梳理了小学低年级学生的交通安全宣传教育的风险点与内容要点:

◆ 小学生步行出行的事故起数最多,占总数的57.5%。步行时在“横过道路”过程中发生的交通伤害最多,应被列入教育重点。主要事故原因包括在斑马线或小巷子不经观察横冲直撞、加速猛跑、中途折返,不使用过街设施,下车后从车前车后猛跑,误入车辆转弯时的盲区、“内轮差”,过马路玩手机分心等。

◆ 小学生乘车交通事故主要发生在儿童乘坐私家车及家长驾驶的电动自行车或摩托车时。主要事故原因包括:乘坐私家车不使用儿童安全座椅,头手伸出窗外,被单独遗忘在车内,乘坐家长驾驶的电动自行车或摩托车误入大货车盲区,乘坐超载的电动自行车,追赶正在起步的公交车误入盲区,乘坐没有营运资质的校车等。

◆ 骑行交通事故占小学生交通事故总数的8%。由于未满12周岁儿童对复杂道路交通环境的应急处理能力较弱,不能骑自行车上路,在事故原因中经常会出现骑行误入大货车盲区、内轮差的现象,一旦发生事故,往往后果比较严重。

此外,一些小学低年级学生在停车场、小区车道上逗留玩耍、骑滑板车、旱冰鞋上路的现象,也会引发交通事故。

对小学低年级学生开展以提升“规则意识”为核心的交通安全宣传教育,其实是解决“自我”角色中我们如何形成社会同一性,我们和别人的比较,我们的成功与失败,其他人如何评价我们以及周围的文化等问题。课题组认为有两种方法建构的逻辑,即从态度出发影响行为和从行为出发来改变态度。

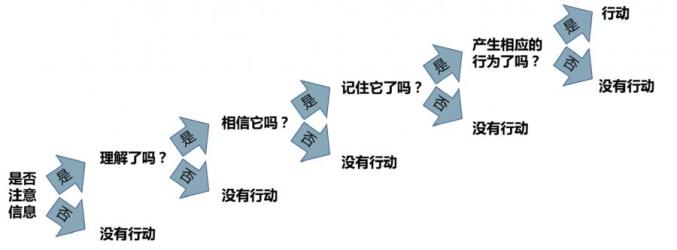

一是态度影响行为。目前大多数教育、咨询和儿童教养都基于这样一种普遍性的假设,即我们的个人信念和感情决定我们公众行为,而且如果要改变行为,就必须改变精神和灵魂。社会心理学中比较有影响力的计划行为理论认为,个体的态度、知觉到的社会标准和控制感共同决定行为意向。态度与观察到的行为存在具体的相关,当主体的行为是自发做出的时候,态度经常潜在地起作用。态度改善的有效性在于认知和感觉的一致性。

在交通安全规则教育中即从态度上认知到我应该这么做,我这么做对我来说是安全的,如果不这么做可能会遇到危险,危险的结果是我难以承受的。从态度入手的教育方法逻辑是让小学低年级学生交通安全知识情景化,具象化,形成“下意识”遵守规则、“下意识”掌握方法的自我意识。

二是行为影响态度。态度不仅会影响行为,行为也会影响态度。道德的行为会塑造自我,邪恶的行为也会塑造自我,教育的意义便在于前者。乔纳森•弗里德曼(Freedman,1965 美国著名人类学家)曾做过一个戏剧化的实验证实道德行为,特别是主动选择而非被迫做出时会影响道德思维,特别是当行为主体觉知自己会为该事负责时。如何让小学低年级学生在不受到实际伤害的过程中,体验到自己要为自己的行为,特别是忽视危险、放任危险的行为负责?课题组认为在教育过程中应增强交通行为的体验感,即让小学低年级学生沉浸于相应年龄经常遇到的交通环境、行为中,进行一定的角色扮演。通过交通安全教育中的感观、视听元素进行场景还原。同时,通过具体事物或场景的支持,让交通安全认知在小学生的大脑中形成记忆,继而影响其交通行为。

一是注重场景化教育。小学生中有50%左右的受访者将“学校上课”和“家长教育”作为接受交通安全宣传教育的重要方式。可见,提升老师和家长的交通安全意识,通过他们改变学生的交通行为将更为可行。

另外,提升认知与感觉的一致性非常重要。美国、日本、澳大利亚等发达国家的交通安全教育内容中,多次提及将所学习的交通安全知识和实践相结合。日本提出监护人要带领儿童多次走“通学路”,监护人要与儿童讨论道路上可能出现的风险点,鼓励儿童找出道路上的危险并提出如何避免的方法;澳大利亚的“骑车去上学(ride2school)计划”,帮助儿童在上学路上了解骑行的交通安全知识等。

所以,一方面家长要在日常出行中及时告知儿童风险点、隐患点以及安全的要点。另一方面老师和交警在开展课堂教育活动时可以通过场景模拟、体验设备来实现场景化教育。

二是强化小学低年级学生规则意识的自我感知。规则可以教授,但遵守必须依托于小学低年级学生对于规则意识强有力的自我感知。解决没有监督,甚至是在有负面言行因素干扰时,依然能够严格遵守规则,并付诸实践。课题组认为重点在于建立小学低年级学生对于交通安全规则、安全以及不遵守的后果之间的因果逻辑。要加强“正反反馈”、“换位思考”等,特别应彰显游戏互动在小学低年级学生交通安全教育中的作用。在澳大利亚,交通安全教育学者强调应通过游戏中的指导和陪伴,增进儿童对于安全的理解。在游戏中,教育者可以观察并倾听儿童的想法,了解儿童作为道路使用者的一些问题,增进儿童对于知识点的理解,及时对儿童提出的交通安全问题进行反馈。

三是增加小学低年级学生公众承诺的环节。当人们承诺公众行为并且认为这些行为是自觉做出的时候,他们会更加坚信自己的所作所为。将教育内容与社会议题结合,激发儿童的社会责任感。课题组认为在小学低年级学生交通安全教育中应注重仪式感,特别是在特定的主题活动或教学课程的小结时。在英国,交通安全教育学者将社会议题和交通安全教育内容紧密结合,强调儿童的社会属性,激发社会责任感和对公共责任的主动担当精神,例如在教育活动中增设宣誓、承诺环节,让儿童强化责任,培育守规则的契约精神。

综上所述,规则教育并不是狭义的灌输教育或者讲授规则的教育,而是在规则教育的视角下,通过态度、行为改善的科学方法,强调交通规则的属性及意义,让小学低年级儿童在自身认知的发展条件下形成交通规则意识和交通安全意识,从而对一生产生积极的影响。

(文 / 公安部道路交通安全研究中心“青少年交通安全教育课题组”,成员:李君、赵洹琪、马金路、朱弘昊)

还没有评论,来说两句吧...