原标题:代际导师项目对困境小学生性格塑造的有效性评估

原标题:代际导师项目对困境小学生性格塑造的有效性评估

导读:

【导读】亲爱的读者们,在今天推送的文章之前,让我们来思考这样的问题:您害怕衰老吗?老化进程是否就一定是脆弱的、需要人照顾的?老年人群体有没有成为可贵的社会志愿服务资源的可能...

【导读】亲爱的读者们,在今天推送的文章之前,让我们来思考这样的问题:您害怕衰老吗?老化进程是否就一定是脆弱的、需要人照顾的?老年人群体有没有成为可贵的社会志愿服务资源的可能性?如果有的话,相关行政职能部门和社会组织应该通过怎样的体系来为他们赋能、支持他们“老有所为”?今天文章中评估的项目来自于慈善基金资助的“鎏金颂—跨龄社区支持计划”,该计划于2012年10月开展,基于香港本地现有的代际融合服务经验,通过“推广文化传承”、“代际学习”、“代际义工服务”以及“社区教育”四个板块促进社会层面世代间的相互了解、无间合作和资源共享。

本期推送的项目是该计划中“建立代际义工队”服务目标框架下的一项由老年人导师对困境小学生开展课后照料和品德教育的社会服务介入。文章系统阐述了在积极老龄化的视野下,我们如何让一个相互支持、无年龄障碍的共融社区成为可能。

现代知识经济的出现使得学校往往将学业成绩置于重要地位,使得儿童的性格形成与发展面临危机。性格品德教育的缺失带来了各种社会问题:从不断增加的青少年暴力事件、正义感的缺失,到缺乏行为规范、对法定权威缺少敬畏(Dempster,2020)等。这一系列结果有悖于现代的教育的基本理念。

根据Erikson的儿童发展理论,5岁至11岁的儿童会在培养责任意识和道德感的阶段遇到“勤奋与自卑”的冲突困境。在这一阶段,他们往往展现出客服困难、完成任务的毅力,享受完成任务的喜悦,并在此过程中形成一种“认为自己是有用的,能够把事情做好甚至是做完美”的感觉(Erikson,1961,p.91)。但当儿童进入小学阶段时,他们会在教育和社会适应上面临新的挑战,此时他们不仅需要获得新的技能和知识,而且在与同龄人进行比较时也面临着一系列的困扰,良好的性格和品格的塑造则有助于儿童更好地适应这个过程。

品格教育的本质在于把学生培养成有爱心、有纪律、有责任感的在校成员,如果学生们能够在早期接受适当的教育,所形成的积极性格特征将有助于成功实现人生目标,并有助于在他们面临危机时建立起有效的自我管理体系(Battistich,2005)。香港本土的证据表明,儿童从小开始接受品德教育的好处是很明显的,能够帮助他们自我认知和人际关系的显著改善(Mak,2014)。

正如皮亚杰(Piaget,1965a)所说,儿童性格的发展其实是在学校和家庭中发生的一种渐进的、长期的人际互动过程。因此,小学阶段的性格教育项目似乎存在这样的矛盾:通过社会服务学习的方式进行性格教育(高中生、大学生性格教育常用的方式之一),的确有助于将儿童、家庭以及他们所处的社区联系起来——即为他们提供参与道德实践的机会,但对其在校的学业却并没有实质性的帮助。如何有效平衡性格教育和在校学业,达到双赢效果?是研究者和实践工作者值得去探索的议题。同时,值得我们注意的是,对于那些没有机会参与社会服务学习的困境儿童来说,他们的性格培养机制应该是怎样的?他们的性格塑造教育又通过什么方式有效实现?

在人口老龄化背景下,学界对代际导师项目的研究兴趣日益浓厚。事实上,老年人是向年轻人传道授业的理想人选(Larkin,Sadler,Mahler,2005)。与其他年龄段的人群相比,老年人往往更随和、认真,情绪也更稳定(Noftle and Fleeson,2010),此外,他们的性格也更和蔼可亲、处事淡然(Steiner,Allemand,McCullough,2011)。先前的研究显示,代际导师项目已具有积极的教育成果和社会收益。例如,美国的一项代际导师项目使得学生们在自身的行为管理方面有所改进,与老年导师相处后,学生表现出更多的亲社会倾向,而当他们与同龄人在一起时,却没有观察到这种效果(Kessler & Staudinger,2007)。同时,对于老年人来说,这段担任导师的经历给他们带来了巨大的回报——身体和心理健康指标均有明显改善(Larkin,Sadler & Mahler,2005;Molpeceres,Pinazo & Aliena,2012)。此外,对于学校来说,尤其是经济困难地区的学校,代际导师项目可以看作是支持困难学生、帮助学校实现教育目标的低成本方式(Bayer,Grossman & Dubois,2015)。因此,我们认为,对于困境小学生的性格塑造教育来说,相对于服务式学习而言,代际导师项目更是一种多方共赢的模式——对小学生、老年人和学校都有益。

香港教育体系以精英主义著称,竞争激烈,以考试为导向,甚至在小学也如此。 “中学学位分配办法”有效地决定了小学生对中学的选择,在这一制度下,表现不佳的学生将被分配到低级别的中学,这将进一步影响进入大学的机会。正因如此,老师和家长认为有责任为孩子的各种考试做准备,从而使得儿童的课业负担大大增加。一项本土研究发现,多达60%的小学四年级学生参加了课后一对一辅导(Zhan et al.,2013)。

尽管教育当局推行的社区项目在一定程度上支持了接受综合社会保障援助(CSSA)的家庭,但未纳入CSSA体系的低收入家庭则被排除在外,无法得到任何支持。在这种情况下,家庭往往没有额外资源让困境儿童参加非政府组织和私营部门提供的课后辅导服务。对于有特殊教育需要的儿童来说,香港儿童保护协会在2016年发表了一篇关于实施全纳教育政策的意见文章,这项政策使得有特殊教育需求的学生可以在主流学校接受教育。然而,许多家长表示,他们的子女的课后辅导和课后照顾方面较为欠缺,一些私立的教育辅导中心拒绝为这一儿童群体提供课后照顾服务,因为那里的指导教师无法满足孩子的特殊需要。此外,少数族裔学生在学校也面临着一系列困境。一项调查研究显示,超过70%的学校没有为学习汉语提供有效的支持,而是过度依赖课外的辅导课程,甚至还有大约10%的学校没有提供任何形式的汉语学习支持(Hong Kong Unison,2018)。由于汉语读写能力是香港本地大学的基本要求,因此在制度方面对少数族裔学生在港接受高等教育并不友好。总之,学生们时常感觉自己处于一个充满挑战的学习环境中,而对于那些困境儿童来说(如贫困家庭学生、少数族裔学生等有特殊教育需求的学生),其面临的特殊困难进一步加重了他们学习的压力。

基于老龄化背景下对非家庭层面代际融合新框架的关注,为弥补上述相关服务的空白,本研究旨在检验一项代际导师项目对困境小学生性格发展的有效性,该项目的参与者包括有特殊教育需求(SEN)的小学生和低收入家庭的儿童,以及志愿担任代际导师的退休老年人。

本研究旨在探讨TWF项目对五项学生性格特质发展的效果(责任心、自控能力、合作意识、善良、礼貌)。本文假设,在引入TWF项目后,这些性格特征将得到改善,即与对照组的学生相比,实验组的学生在性格特征方面将有所改善。研究团队采用了准实验的方法来检验TWF项目的有效性,并遵循前测、后测以及对照组的实验设计步骤。

参加此项目的学生由教师和社会工作者进行邀请,受邀学生群体包括(1)少数族裔学生,(2)有特殊教育需要的学生,(3)经教师判断有其他问题的学生(例如经济困难学生和有部分行为问题的学生等)。

对于代际导师而言,年龄并不是硬性要求,大部分导师都是中年人(45 ~ 54岁)和低龄老年人(55 ~ 64岁)。本项目代际导师的筛选标准为:(1)是成年人;(2)善良、有耐心并且喜欢与儿童互动;(3)无性犯罪记录;(4)能用粤语交流;(5)具备基本的中英文读写能力;(6)具备基本的计算机技能(例如日常打字交流);(7)承诺积极担当好导师角色;(8)承诺积极参加培训和项目相关的活动。

本项目所涉及的项目流程、干预措施以及资料收集方式的伦理许可获得香港大学研究伦理委员会(HREC)批准(许可号:EA1608032),研究团队在项目进行之前,获得了参与学生家长的知情同意。

寓教于乐课后照料服务(TWF)是一个代际教育指导项目,项目周期为一学年,并遵循该学年的教学日历。代际导师对学生进行每周两次的辅导——放学后在教室集合90分钟,每个教室可容纳六到八对导师和学生。每次辅导由三部分组成(见表1):首先是作业指导,学生们可以做作业或复习功课。尽管这部分活动似乎与知识相关,但导师们非常清楚根本目的在于性格塑造,培养学生的性格是主要目标,而非一味追求学习成绩。导师在前期培训中对于上述重要目标已经接受了反复指导,并通过额外的性格塑造策略培训进一步加强了这种目标意识。如果学生们按时完成作业,他们将提前享受学校安排的放松时间,也就是在下一环节“游戏时间”中将拥有额外的玩耍时间,可以画蜡笔画或者玩桌游。最终,所有活动结束后进行一次简短的总结讨论,导师和与学生一同辨识讨论课上发生过的良好行为,并把贴纸奖励给有良好行为的学生,这些贴纸可以在项目周期结束后兑换小礼物。同时,也会讨论一些不好的行为,做出过不好行为的学生则无法得到奖励。

项目管理者会定期邀请导师对指导效果进行评估并收集相关反馈,导师所关心的一些方面(若有)也在本次评估会议上进行讨论与解决。此外,还定期与学校管理层举行复盘会议以评估有关学生在项目中的表现。学校教师也会在必要时与项目导师联系,并提供所需的学生情况信息。

每组学生的项目周期均为一学年,导师课程每周进行两次,课时总计为64次。学生须参加所有课程,不得缺席,而导师则被要求在一周内至少参加一次课程,但也强烈鼓励导师们在允许的情况下参加所有课程。如有导师不能参加的情况,项目管理者将在条件允许的情况下安排一名临时代课导师。

(二)导师的指导能力建设:导师们在加入该项目之前,需要经过一次面试,研究团队对导师申请人的志愿工作经历、兴趣、以前的职业(若已退休)和教育水平进行了解以及评估。此外,为确保所有志愿者都适合成为导师,还为申请者设置了一些关于与学生互动的情境问题,例如申请者一开始会如何与学生建立关系等问题。

为了提高导师们的能力,本项目还提供了导师培训,包括对新导师的入门培训和对所有新老导师的定期培训。这些培训包括但不限于教育方法和技巧、了解特殊教育需求、以及隐私、保密、奖励制度等。

首先,符合前文所述三类标准的特殊群体学生将被分配至实验组,挑选参与TWF项目学生的教师可以担任此学生的评估教师。学校的所有任课教师和社会工作者都可以根据学生的家庭背景和行为表现推荐学生参与本项目。在同年级的不同班级中,一些没有接受干预的学生被邀请作为对照组参与评估。分组完成后,由解学生情况的教师或社工向学生发放调查问卷进行前测,这些教师或社工需要对一名特定的学生进行持续的案例跟进。接下来对实验组的学生进行TWF项目干预,并在干预完成后对学生的情况进行后测。前后测以及对照组的步骤设计如下:

(一)性格特征评估:为了评估学生的五种性格特征(责任心、自控能力、合作意识、善良、礼貌),教师和社工参照由Bulach (2002)开发的性格教育评估法来评估学生们的性格发展情况。该方法所使用的评估工具包括32个项目,采用由1至5的李克特量表,1表示“从不”,5表示“经常”,分数越高代表在性格特征上的表现越好。该量表的前后测内部信度在自控能力方面的Cronbach’s α= 0.77 和0.80;责任心方面的Cronbach’s α=0.80和0.82;合作意识方面的Cronbach’s α=0 .80和0.84;善良方面的Cronbach’s α= 0.71和0.80;礼貌方面的Cronbach’s α= 0. 83和0.86。

(二)学生的人口学特征:进行学生评估的教师和社工需要提供他们所负责学生的人口学信息,例如性别、年级、是否为少数族裔和有无特殊教育需求、被评估学生在过去2个月内是否发生过重大事件(例如迁入新环境或有家庭成员去世等),以及评估者(教师或社工)和代际导师与被评估学生相处的时间长短。

(三)代际导师个人的人口学特征:TWF项目中的学生导师需要提供他们个人的人口学统计信息,如年龄、性别和教育水平等。

研究团队采用ANCOVA对学生们5种性格特征的变化进行检验,F值表示实验组的干预效果、干预效果与组间的交互效应。研究团队使用SPSS 23.0进行统计分析,当报告了具有统计学意义的结果时,采用Cohen’s d (d)来表示效应大小。Cohen’s d的值从0到0.19表示效应很小,0.20到0.49表示效应较小,0.50到0.79表示效应中等,高于0.80表示效应较大。

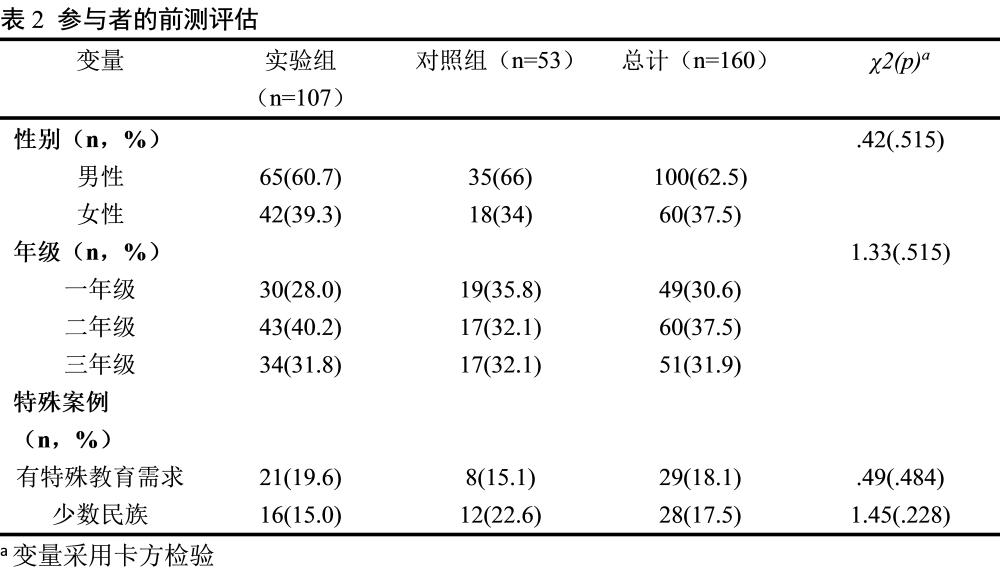

(一)学生方面:实验组107例,对照组53例。参与者(此处指参与TWF项目的学生)的前测评估结果见表2。

实验组和对照组的性别、年级和特殊需求(如有特殊教育需求和少数族裔等)在前测中没有统计学差异,在性格特征方面亦无差异(见表3)。这些结果表明,对各组案例进行的随机化比较是成功的。

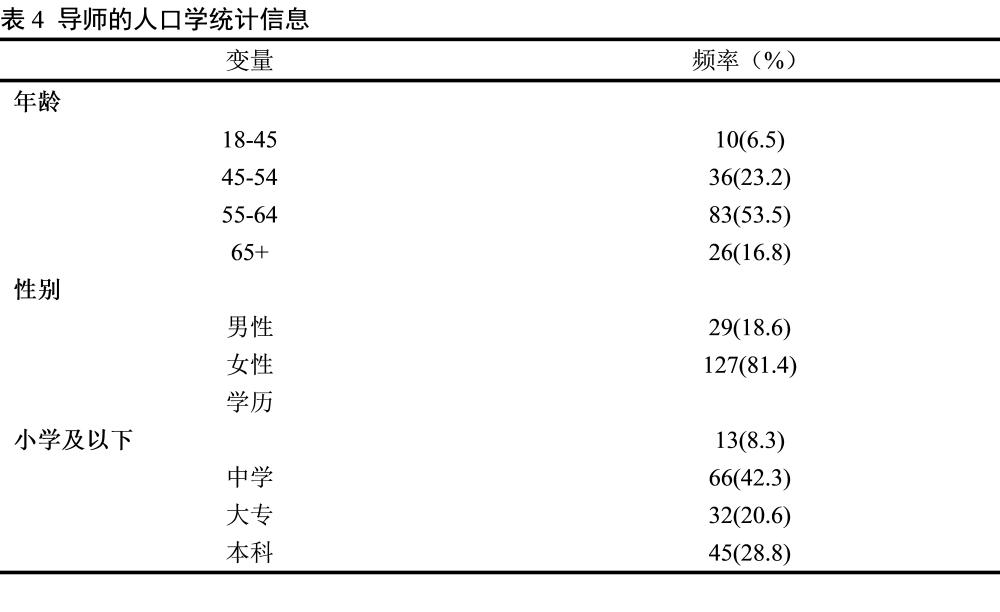

(二)导师方面:本次实验共招募了156名导师,其中大多数为女性(81.4%)、中年人(45-54岁)和低龄老年人(55-64岁)(76.7%),且大多数人至少接受过中学教育(91.7%)。在本研究的时间周期内,共有22名导师退出了TWF项目(2016-2017年7名,2017-2018年15名),平均每个学校最多出现两次退出情况,且退出均是由于个人原因,与本实验及TWF项目无关。导师的人口学统计信息如表4所示。

(一)总体情况:在数据分析前,研究团队将学生性别和特殊事件与学生的总体性格特征进行了混杂效应测试,结果显示性别对总体性格特征(五个特征进行组合)有显著的影响,F(1, 158)=25.17, p 0 .001;特殊事件对总体性格特征亦存在显著的影响,F(1, 157)=7.87, p=0.006。因此,在后续分析中对学生的性别和特殊事件变量进行了控制。

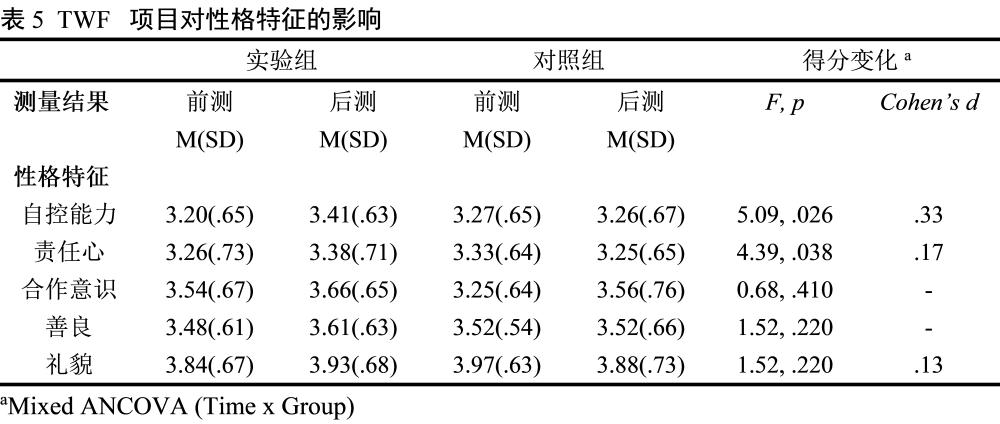

数据分析显示,多数性格特征在时间(前测和后测)和组间(实验组和对照组)均观察到了显著的交互作用,总体结果见表5。

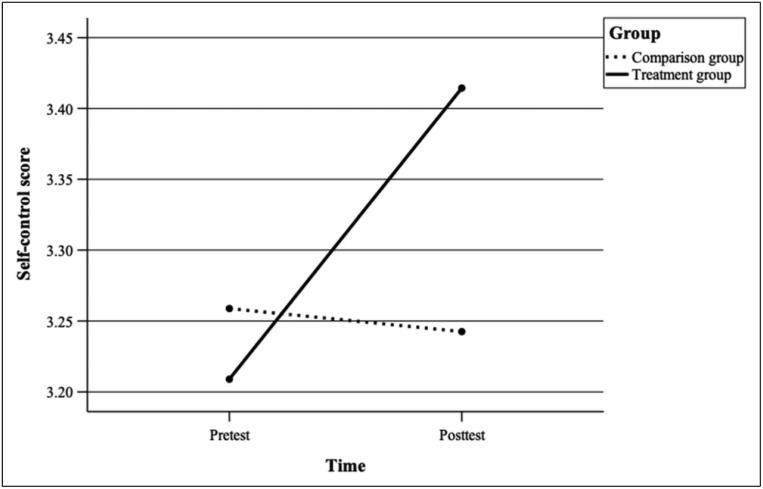

(二)自控能力:研究团队对实验组和对照组学生的自控能力进行了前后测得分比较,在控制了学生的性别以及学生在项目介入期间是否发生过特殊事件后,结果显示时间和组别均没有显著的主效应,时间方面F(1, 152) = 0.78, p =0.378,组别方面F(1, 152) = 0.45, p = 0.504。但二者之间存在显著的交互效应,F(1, 152) = 5.01, p =0.026, d = 0.33。进一步地,简单效应显示两组在前测(p=0.631)和后测(p=0.099)时没有显著差异,但实验组本身在不同时间上有显著差异(p<0.001),而对照组则无显著差异(p=0.838)。结果如图1所示。

(三)责任心:研究团队对实验组和对照组学生的责任心进行了前后测得分比较,在控制了学生的性别以及学生在项目介入期间是否发生过特殊事件后,,结果显示时间和组别均没有显著的主效应,时间方面F(1, 152) = 0.03, p =0.875,组别方面F(1, 152) = 0.46, p = 0.501。但二者之间存在显著的交互效应,F(1, 152) =4.39, p =0.038, d = 0.17。进一步地,简单效应显示两组在前测(p=0.786)和后测(p=0.136)时没有显著差异,但实验组本身在不同时间上有显著差异(p=0.037),而对照组则无显著差异(p=0.277)。结果如图2所示。

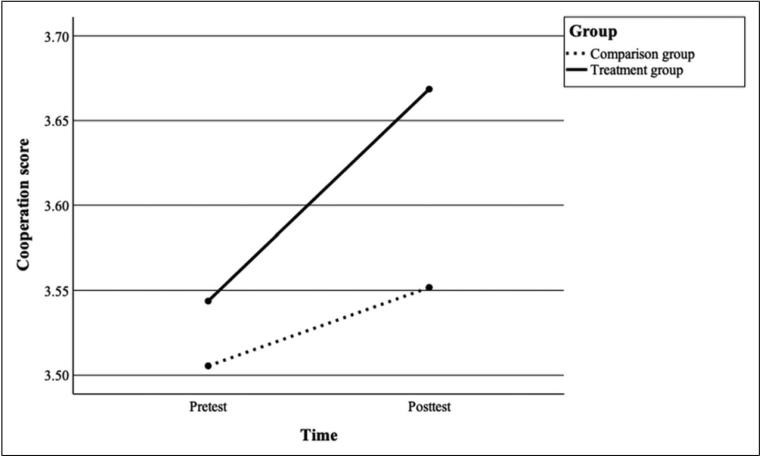

(四)合作意识:研究团队对实验组和对照组学生的合作意识进行了前后测得分比较,在控制了学生的性别以及学生在项目介入期间是否发生过特殊事件后,

特殊事件后,结果显示时间和组别均没有显著的主效应,时间方面F(1, 152) =0.60,p =0.441,组别方面F(1, 152) = 0.64, p = 0.424。二者间也无显著的交互效应,F(1, 152) = 0.68, p = 0.410。结果如图3所示。

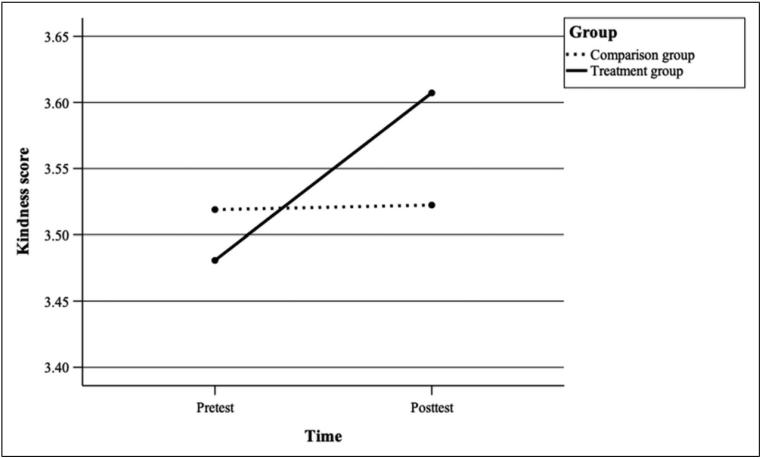

(五)善良:研究团队对实验组和对照组学生的善良特质进行了前后测得分比较,在控制了学生的性别以及学生在项目介入期间是否发生过特殊事件后,结果显示时间和组别均没有显著的主效应。时间方面F(1, 152) = 0.51, p =0.478,组别方面F(1, 152) = 0.07, p = 0.786。二者间也无显著的交互效应,F(1, 152) = 1.52, p = 0.220。结果如图4所示。

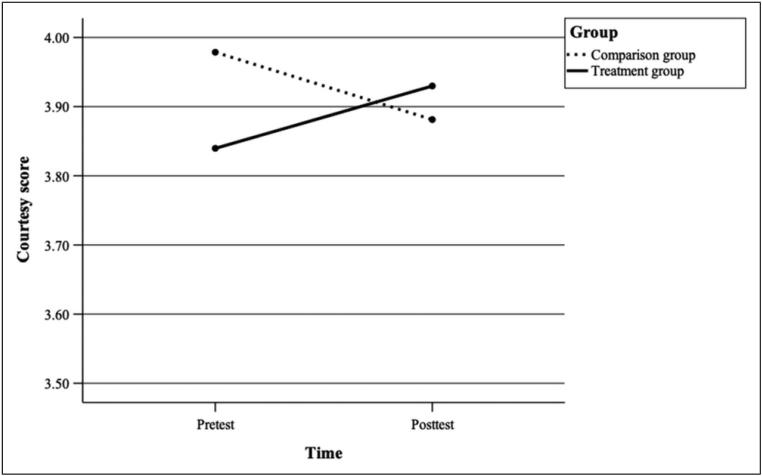

(六)礼貌:研究团队对实验组和对照组学生的礼貌进行了前后测得分比较,在控制了学生的性别以及学生在项目介入期间是否发生过特殊事件后,结果显示时间和组别均没有显著的主效应,时间方面F(1, 152) = 0.06, p =0.809,组别方面F(1, 152) = 0.21, p = 0.651。但二者之间存在显著的交互效应,F(1, 152) =4.21, p =0.042, d = 0.13。进一步地,简单效应显示两组在前测(p=0.190)和后测(p=0.669)时没有显著差异,两组本身在时间方面也无显著性差异,实验组p=0.088,对照组p=0.190。结果如图5所示。

为回应支持困境儿童性格教育发展的社会需求,TWF项目旨在为有特殊教育需求的儿童和低收入家庭儿童在提供学业辅导的同时进行个人性格的塑造与培育。

本研究的结果对社会服务实践的设计和推行具有一定的现实意义。首先,本研究验证了由专业社会工作者推行的非家庭代际项目在促进儿童性格发展方面具有切实的有效性。长期以来,性格教育一直是在标准化的课堂上进行的,但教育工作者们始终倡导在传统的课堂教学之外实施性格教育,例如在其他的学习活动中融入性格教育(Stiff Williams,2010)。本研究是最早为代际指导型性格教育提供实证证据的研究之一。这种代际指导型性格教育可以作为一个有效的方案框架。第二,以有特殊需要的儿童和低收入家庭儿童为服务对象的社会组织、儿童图书馆和其他社区服务中心可以设计相关服务,推广此类代际福利性项目,不仅可以作为道德教育的有效途径,同时在一定程度上减轻了无法平衡工作家庭冲突、以及教育程度较低、无法辅导孩子学业的父母的家庭教育负担。最后,对于有特殊学习困难的儿童来说,可能有必要进一步研究志愿者主导的干预措施是否可以成为与专业化干预措施(如特殊教师)互补或合作的一种建设性因素。更为惊喜的是,本研究强调了老年志愿者已日益成为能够满足社会需求的宝贵社会资源。

原标题:《代际导师项目对困境小学生性格塑造的有效性评估:——基于准实验设计的前后测对照研究》

还没有评论,来说两句吧...