原标题:究竟是什么在影响人的新闻消费习惯?探索过滤气泡背后的真相

原标题:究竟是什么在影响人的新闻消费习惯?探索过滤气泡背后的真相

导读:

指的是算法基于我们过去的搜索历史,过滤掉与我们观点相左或我们不喜欢的信息,只提供我们想看的内容,从而造成人们认知的隔绝状态。 首先,我们需要辨析两个极其相似的概念:“回声...

指的是算法基于我们过去的搜索历史,过滤掉与我们观点相左或我们不喜欢的信息,只提供我们想看的内容,从而造成人们认知的隔绝状态。

首先,我们需要辨析两个极其相似的概念:“回声室”(echo chambers)与“过滤气泡”(filter bubbles)。

这一区别十分关键,因为回音室可能是算法过滤的结果,也可能是其他原因造成的;而过滤气泡则一定是算法过滤的结果。

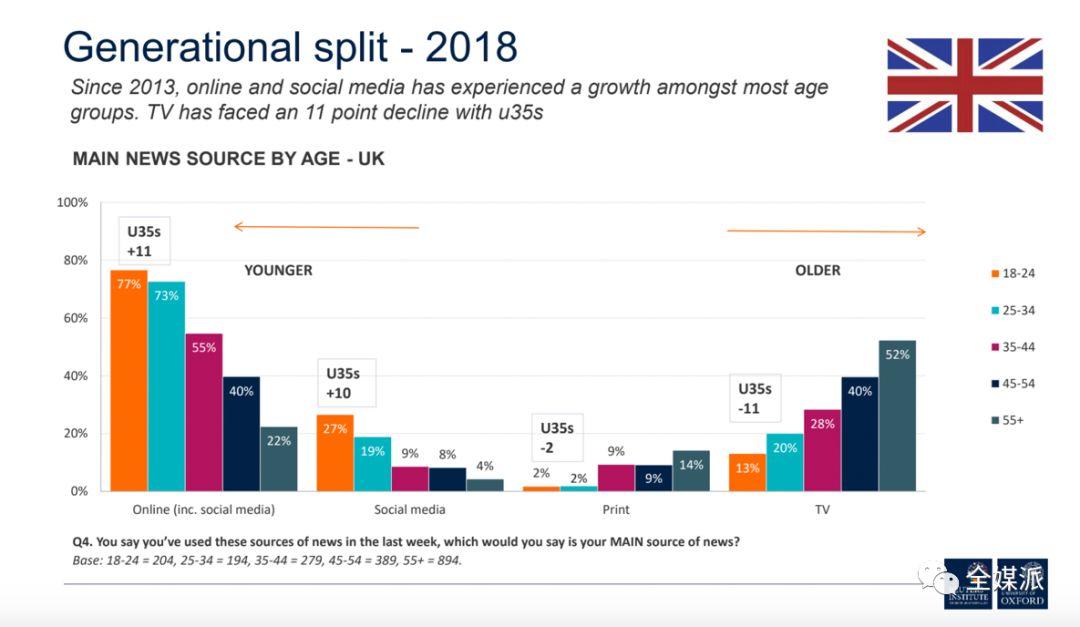

在不同年龄段的用户之间,新闻消费情况也有所不同。对于45岁以上的人来说,电视更有可能是主要新闻来源;而45岁以下的人更偏好从网上获取新闻。

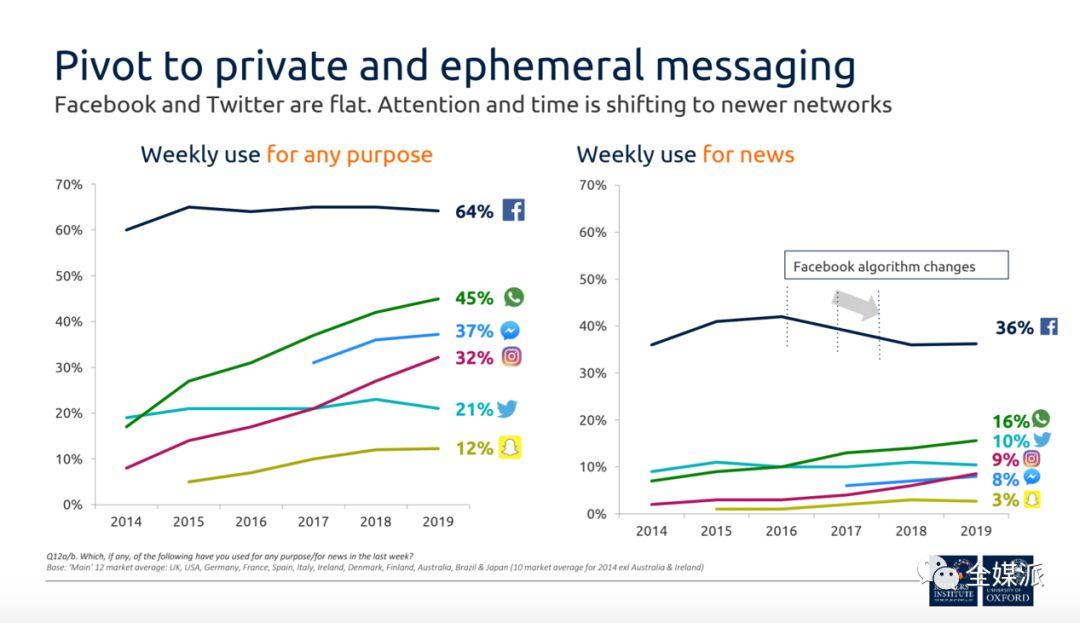

从2013年到2016年,使用社交媒体获取新闻的比例从25%左右增长到50%以上,2016年后,这一比例已经趋于平稳。

从2014年以来,通过Facebook获取新闻的人数比例约占整体人口的35%。从2016年到2018年,这一比例有轻微的下降。而在同一时期,

这些社交网络类型迥异,但它们都被归在社交媒体类别下。在过去的五年里,WhatsApp的新闻使用率从10%增长到了16%,Instagram也出现了类似的增长。算法、社交媒体与搜索引擎

自选个性化(self-selected personalisation)指的是,我们主观上对自己进行的个性化处理,这一点在新闻使用中尤为重要。每个人的新闻消费都有其偏好,展现出个性化的特点,所以我们会自主决定买什么报纸,看哪个频道。学术上将这种个性化称为“选择性接触”(selective exposure),它受一系列不同因素的影响,例如人们对新闻的兴趣程度、人们的政治信仰等等。

预选个性化(pre-selected personalisation)则指的是,人们在客观上“被个性化”了,完成这种个性化的可能是算法,有时甚至会在人们不知情的情况下进行。这种个性化与过滤气泡直接相关,因为算法可能会在人们毫无意识的情况下代替他们做出选择。

这两种情况的区别尤为重要,因为我们不能将预选个性化及其影响与自选个性化进行比较。毕竟,即使人们在线下消费新闻时,他们的选择也不是完全随意的。个性化一直存在,因此,如果我们想要理解预选个性化究竟造成了怎样的影响,我们必须将其与现实情况进行比较,而不是假想中的模型。

。在这一领域,我们曾做过研究,比较人们在线上和线下如何选择新闻。我们研究了英国某些新闻机构的受众相互重叠的程度。

社交媒体结合了自选个性化与预选个性化。人们首先会依照自己的喜好,关注一部分媒体而忽略另一部分。当然,算法在其中也发挥作用,向人们隐藏他们不感兴趣或不喜欢的媒体内容。

我们的研究说明,大多数人,尤其是使用社交媒体的人,对新闻并不是特别感兴趣。在如今高度选择性的网络媒体环境中,人们完全可以选择不关注他们不感兴趣的东西。但社交媒体的存在,让人们即使对新闻不感兴趣,也会在偶然中提高接触新闻的频率。

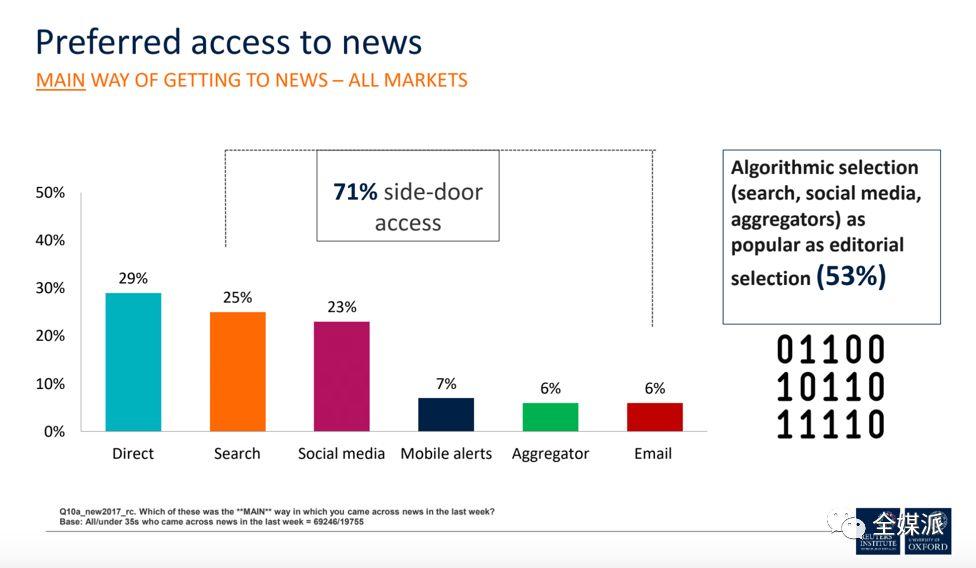

我们发现,算法带来的自动化的偶然性(automated serendipity)过程有效地丰富了人们新闻消费的多样性。使用搜索引擎获取新闻的人比不使用的人接触更多的新闻来源。更重要的是,他们更有可能使用来自意见两端的新闻来源,即平衡性更高。

依靠自主选择的人的新闻消费习惯往往不够平衡,他们要么倾向激烈言论,要么倾向保守言论;而使用搜索引擎的人则趋向平衡。

整体而言,网络新闻环境似乎的确更加极化,或许是因为部分新闻机构更有动力在网络上发布更多的时政类内容。

人们基于搜索引擎和社交媒体的新闻消费行为更加多样化,但这种多样性有可能造成人们态度与使用习惯上的极化。这是一个很有趣的结论,因为在某种程度上它与过滤气泡假说所预测的恰恰相反。

如今,各大平台都致力于改变新闻服务的方式,人们获取新闻的方式同样也在改变。因此,我们需要批判性地看待算法选择对新闻消费的影响,因为过去几年的情况不一定适用于未来。

还没有评论,来说两句吧...