原标题:曾“统领”中国3500多年分餐制是如何消失的

原标题:曾“统领”中国3500多年分餐制是如何消失的

导读:

一直以来,相比西方的分餐制,中国人更习惯聚餐。呼朋唤友围坐一桌,摆上好菜好酒,大家举筷分享美食、举杯畅饮美酒,真是人生一大乐事! 那么,我们的先人为何要分餐?后来,又是什...

一直以来,相比西方的分餐制,中国人更习惯聚餐。呼朋唤友围坐一桌,摆上好菜好酒,大家举筷分享美食、举杯畅饮美酒,真是人生一大乐事!

那么,我们的先人为何要分餐?后来,又是什么原因让分餐制败给了聚餐呢?曾占据大半中国信史的分餐制会卷土重来吗?

2020年4月1日,北京海淀区的一家购物中心内,餐饮企业开始有序恢复营业,通过提供消毒液、控制店内就餐人数、使用分餐挡板等多种防控措施。

2020年3月21日,在吉林省珲春市一家冷面店,堂食开放后,店面格局由原来四人一桌调整为两人一桌。

原始社会,生产力水平低下,往往几十个人结成一个群体,共同生活和劳动,主要靠狩猎和采集野果为生。

“他的梦境里是食物,记忆里是食物,思想活动的中心是食物,感情的对象是食物。他只感知到食物,只想获得食物。”

因为得到的食物非常有限,为保证群体里每一名成员都能生存下去,我们的先人只得把食物平均分成若干小份,一人一份。

这种生产和生活方式在一定程度也满足了人们安全方面的需求,集体劳动、统一分配更容易让人们产生相互信任、互相依存的心理。

再加上当时居住条件简陋,没有什么像样的食器,大家拿到分给自己的那一份食物后,一般是找个地方站着或坐在地上吃,没什么讲究。

新石器时期结束后,人类进入到青铜器时代,生产力得到较大发展,剩余食物增加了,餐具也有了许多革新,但人们仍然实行分餐而食的办法。

当时有一种很常用的食器叫做鬲,其形状一般为侈口(口沿外倾),上面有2个耳,下面有3个中空的足,这样的造型便于在火上烧煮加热,是人们生活中的必备器具。

从考古发掘出土的实物看,鬲的容量通常都不大,所盛食物往往只够一人一餐,这说明当时人们仍采用分餐形式。

与鬲形状有些相似的另一种食器是鼎,一开始也是2耳、3足,主要用途是烹制和装盛食物,在造型、材质、制作等方面要讲究得多。

鼎的大小、图案以及拥有数量的多少显示了一个人的身份地位,从单纯的食器演变为一种身份的象征,成为一种礼器。

进食者一般端坐在铺于地面的席子上,上身挺直、双膝着席、臀部挺立或压在双脚上。主人与宾客通过方位、座次区分身份、地位,每个人面前摆着各自的食物,一人一份。

这种充满仪式感的进食方式,非常符合进入阶级社会后人们区分尊卑贵贱的需要,即儒家提倡的“夫礼之初,始诸饮食”。

宾主共食时,“主人者尊宾,故坐宾于西北,而坐介于西南以辅宾。宾者,接人以义者也,故坐于西北;主人者,接人以德厚者也,故坐于东南;而坐僎于东北,以辅主人也。”

椅子这种坐具出现得比较晚,在其出现并流行之前人们通常席地而坐,“席”是最常见的坐具。近代学者尚秉和在《历代社会风俗事务考》中认为:“古器用不备,皆坐于地上,而籍以席。”

现在说的“宴席”是由“筵”“席”发展而来的。“筵”是类似于“席”的东西,不同的是,“筵”比席大,一般铺在“席”下。

【注:据东汉郑玄的解释,筵亦席也。铺陈曰筵,籍之曰席。筵铺于上,席铺于下,所以为位也,按筵大于席,尽铺地上,使无隙地以为洁。】

这些器具是当时人们用餐的“标准配置”。没有椅子,只能席地而坐;没有桌子,只能用低矮的小食案。在这样的情景下用餐,想多人围拢一起聚餐,并不方便。

魏晋以前,普通人常穿的衣服是绔或袴,是一种没有裆的裤子。上衣则通常是长袍广袖,这类服饰更适合席地而坐。

作为战国四君子之一的孟尝君对投奔他的门客非常好,手下数千名食客平时和自己吃的食物没有两样,这种平等在等级森严的当时是相当难得的,因此很得人心。

有一回,一位新来的侠士发现孟尝君在宴会中挡住了灯光,心里打起了鼓——领导搞特殊待遇,吃小灶,故意不让人看见。

孟尝君表示这锅不能背,亲自向这位爱生气的大侠解释,并给他看自己这份饭菜,果然,与大家的没有丝毫不同之处。

我们熟悉的“鸿门宴”(出于《史记·项羽本纪》),正是因为实行分餐制,范增才有可能设下“项庄舞剑”这个杀局——项羽、范增、刘邦、张良等人按身份分坐于不同方位,中间有空地;如果他们几个人当时围在一个桌前吃饭,项庄就没有发挥的空间了,勉强做局还可能误伤自己人,得不偿失。

《陈书·徐孝克传》记载,南陈大臣徐孝克每次陪皇帝侍宴,没看见他吃什么,席散时他座席前的食物却少了很多,陈高宗询问中书舍人管斌是怎么回事。

于是,管斌留意观察,发现徐孝克偷偷把食物塞在宽腰带内,待宴席结束后,拿回去给母亲吃。陈高宗得知此事颇为感慨,下令给有关管事人员,以后宴会上凡摆在徐孝克案前的食物都可由他“打包”拿回家。

《后汉书·逸民传》记载,隐士梁鸿由太学毕业,还乡后,娶孟光为妻,夫妻二人后转徙至吴郡,靠帮工维持生计。梁鸿每次帮工回来,孟光都为他提前准备好食物,并将食案举至额前,捧给丈夫,以示敬重。这就是“举案齐眉”的典故,成为夫妻相敬如宾的千古佳话。

孟光所举之“案”,就是当时常见的小食案,与餐盘不同,这种小食案有足,可放在地上或席上,用餐时一人面前一案。

魏晋以后,战乱频繁、社会动荡,传统儒家学说受到玄学等的挑战,传统的等级、礼制等观念出现逐渐淡化的倾向,这些变化投射到社会生活中,引发了习俗的变革。

另外,魏晋以后,各民族发生碰撞和交融,文化相互融合,服饰、家具、食器等也不断创新,为聚餐制的出现创造了条件。

南北朝时,大量少数民族进入中原地区,带来了“胡服”。与汉人传统服饰不同,胡服袖子窄、紧身、圆领、下开衩,更适合活动,用餐时也不会像“长袍大褂”那样容易碰翻食盘、沾上油污。

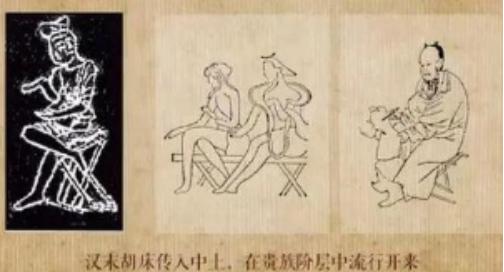

胡床是可折叠的轻便坐具,类似于“马扎”,本是游牧民族常用器物。《后汉书·五行志》记载,汉灵帝刘宏“好胡服、胡帐、胡床、胡坐”,京城中“贵戚皆竞为之”。

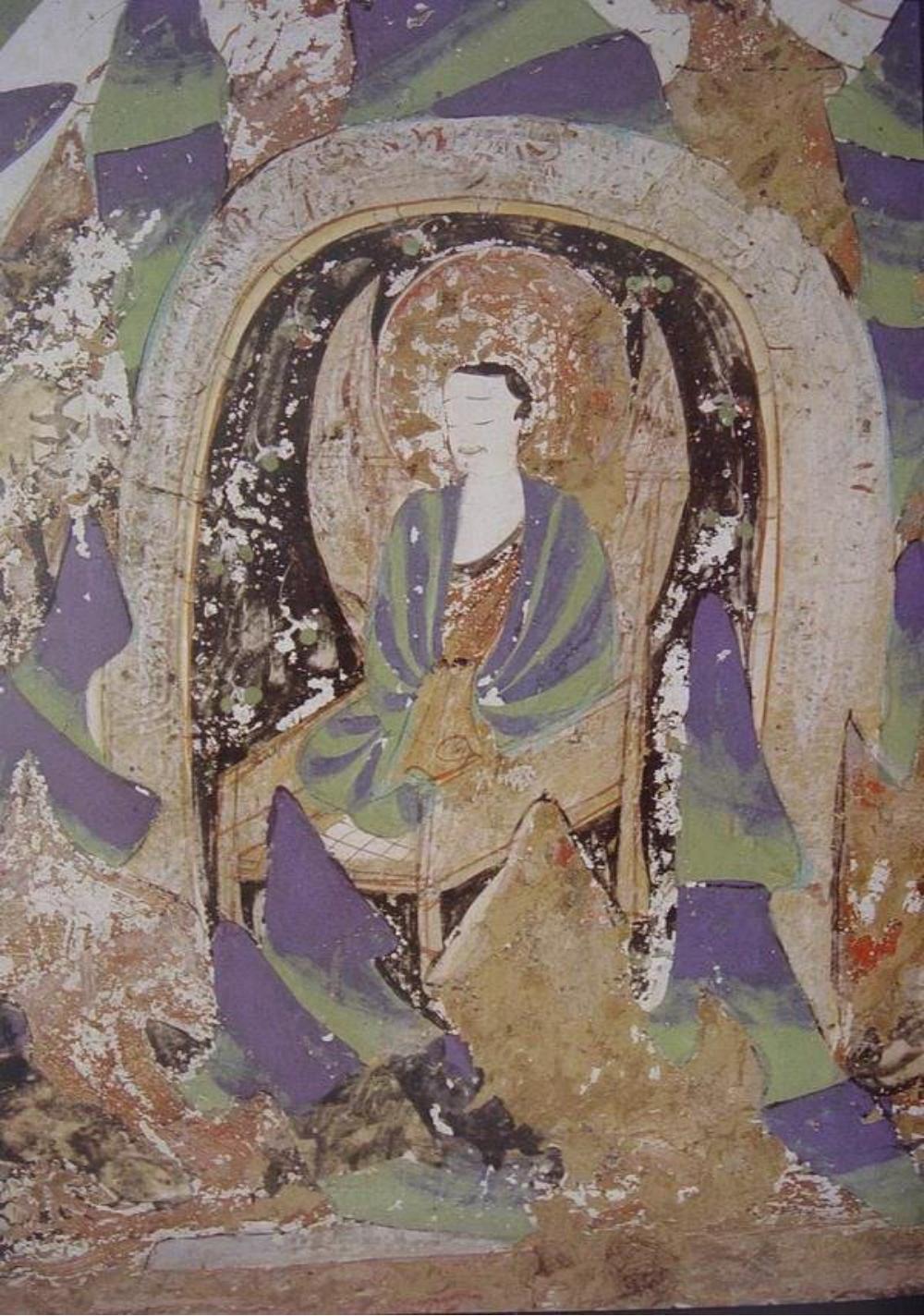

由胡床进一步演化改进,出现了凳子、椅子。敦煌第285窟西魏壁画中,菩萨坐在带脚踏的一把扶手椅里,这把椅子一般被认为是中国家具史上第一把扶手椅。

胡床刚引入时,食案还比较矮。河南出土的东魏石刻《胡床图》中,人在胡床上翘腿而坐,面前放着食案,但胡床比食案高很多,进食时,需俯下身子才能取到食物,实在难受!

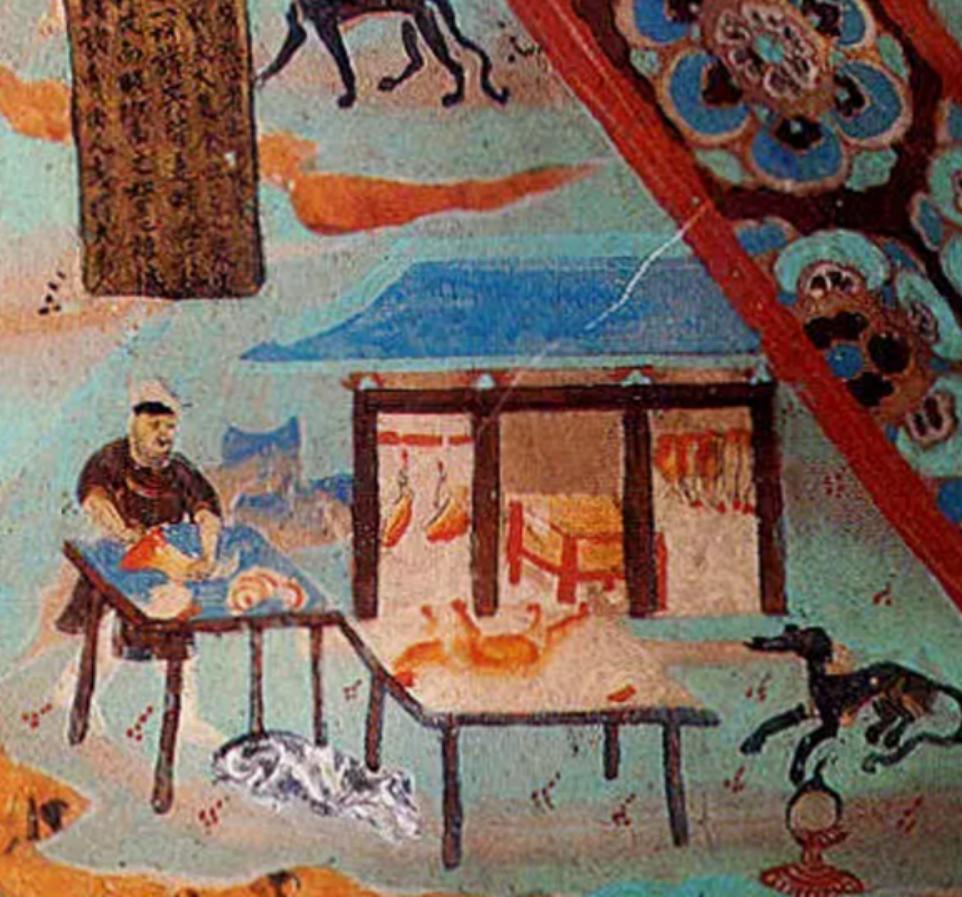

于是,高足家具出现了,最常见的就是桌子。敦煌第85窟唐代壁画中,一位屠夫在切肉,肉放在一张高足的桌子上,只是这时期桌子四腿较粗,造型简单。

越来越随身、简便的衣服,更实用且美观的桌椅家具,大大提升了人们用餐舒适度,同时也更有利于聚餐。

道理不难理解,使用新式家具之后,如果还沿用分餐制,每人一张桌子、一把椅子,不仅浪费家具,而且占据了很大空间,也不热闹。就这样,人们逐渐聚拢在一张桌子边吃饭。

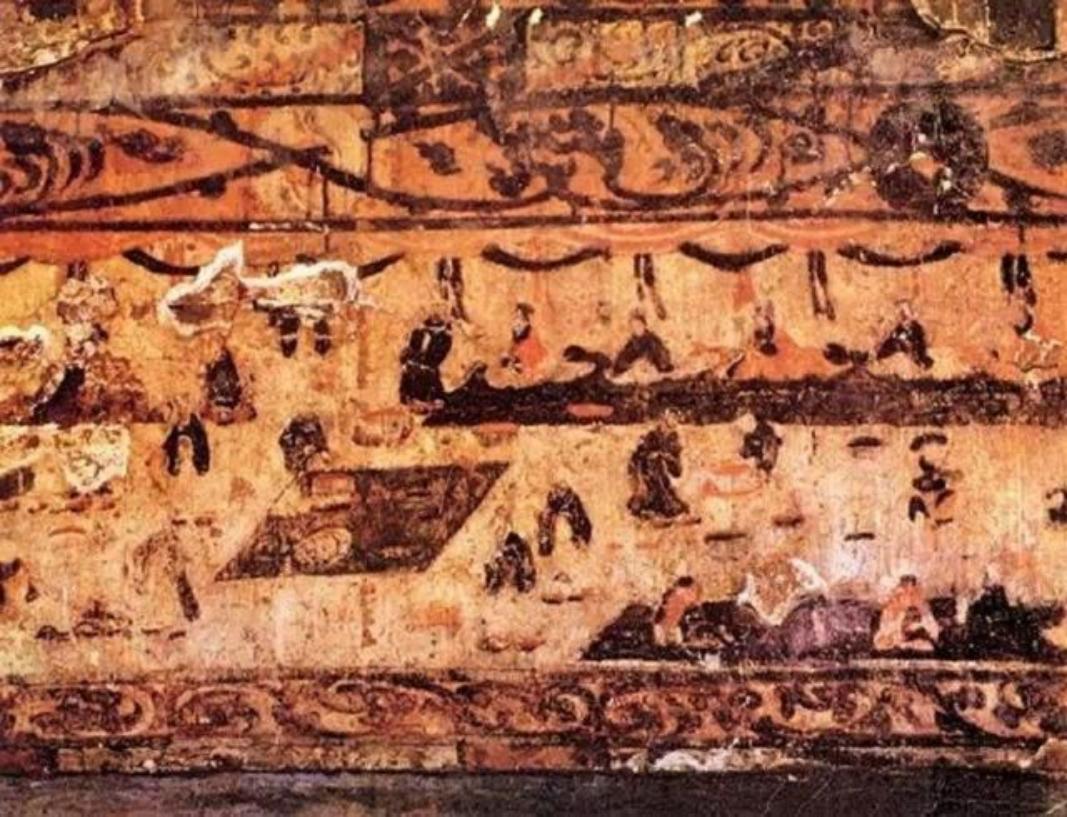

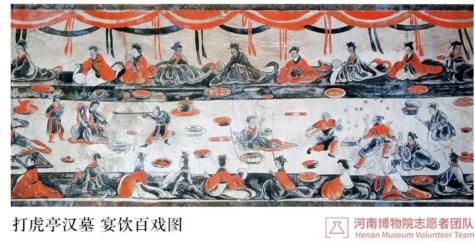

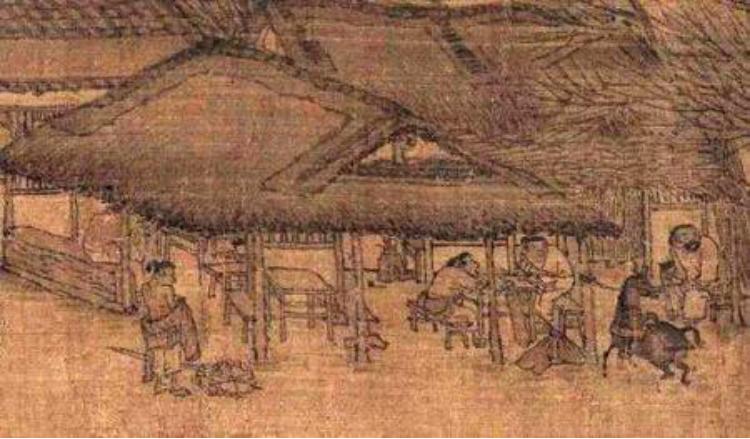

嘉峪关出土的魏晋墓室砖画《宴饮图》中,2个人围着一个食案相对而食,另一幅《宴乐图》中,4个人并列坐在一个长方形大食案的一侧,一边欣赏音乐一边用餐,反映的都是分餐制向聚餐制过渡的情形。

随着社会趋向稳定繁荣,物资越来越丰富,不必再忧心家破人亡、流离失所的唐朝人开始关注生活质量。

聚餐制更有利于营造欢乐气氛,有利于人们的情感交流。对于许多饮宴活动,交际比享用美食更重要,聚餐制无疑顺应了人们的这种需求。

早前食物种类较少,分餐也分得容易。得益于经济和贸易的繁荣,食材和菜肴品种越来越多,如果仍采取分餐制,难以满足唐朝人的胃口。

比如,10个人吃15道菜,聚餐一张桌子摆出15个盘子,各自取用,就能保证每个人吃到相同品质的菜品;若还分餐就很难办到,要想享受同样种类的美食,至少得动用10倍以上数量的餐具,试想一下10个人被150只盘子包围的场面,这得需要多大面积!

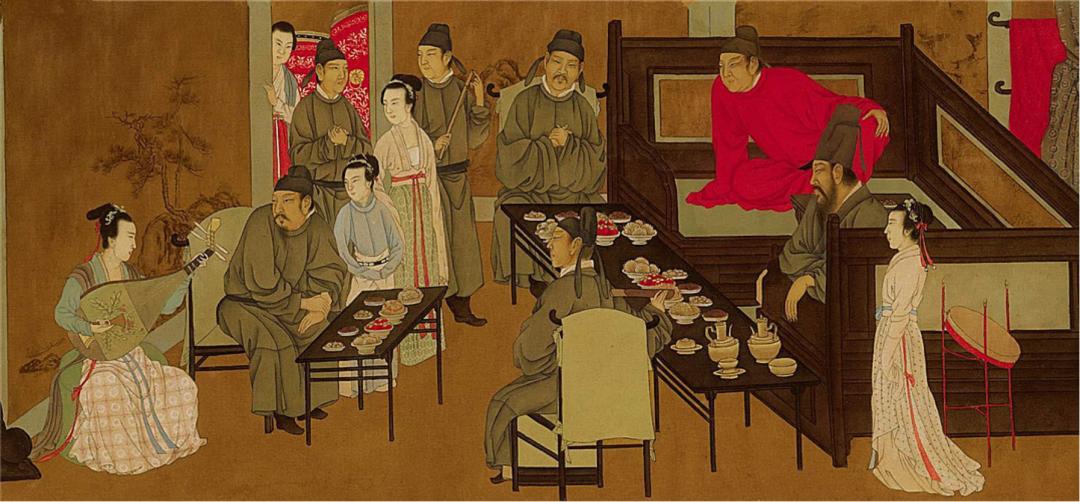

在南唐画家顾闳中的名画《韩熙载夜宴图》中,韩熙载和其他4名官员一边听琵琶曲一边宴饮,其中有一大一小2个食桌,韩熙载和3名官员围坐在大桌旁,另一名官员则独自坐在小桌旁,分中有聚、聚中有分,体现出用餐方式正处于变化和过渡当中。

椅子、桌子等聚餐用的家具越来越成熟、越来越考究,桌子的高度已经超过人们垂坐时膝盖的高度,这样以来人们进食时就可将腿放在桌子下面,从而缩短了人与食物的距离。

在宋代名画《清明上河图》中,我们可以看到东京开封府餐馆里摆放的大桌、高椅,人们围桌进食,这时,经济又舒适的聚餐制已经在民间普及。在家中用餐,人们也习惯了聚餐的形式。

在民间,与八仙桌配套的除椅子外,还有更加节约空间的条凳。众人围坐在八仙桌旁,每个人与食物距离相等,更便于安排坐次。

近代以后,随着西方文化和饮食习俗的传入,人们对究竟哪种用餐形式更科学、更先进进行了思考和讨论。

比如,20世纪30年代,一些中国知识分子更加关注西方卫生方面的知识和做法,他们通过书籍、报刊向民众普及有关知识,让民众了解人的津液与疾病传染之间的关联性,主张借鉴西方分餐制的做法,恢复唐宋以前中国人分餐制的传统。

有人在报刊上列出当时中国人的11种不卫生习惯,其中就有“共食”一项,认为这是当时传染性很强、人人谈之色变的“肺痨”主要的传染渠道之一。

站在科学卫生的角度看,这些认识有一定的道理。众人围着餐桌,用各自的餐具直接拿取食物,必定会出现“津液交叉”的情况。有的主人为表示热情好客,还用自己的筷子为客人夹菜,又加重了交叉感染的可能。实行分餐制,可以有效降低消化道和呼吸道交叉感染。

但是,近代以来关于分餐制与聚餐制的多次讨论并没有动摇聚餐制的地位,人们至今仍然习惯于聚餐的形式。

比如,在一些大型餐厅,分聚制、自助餐等形式更容易实现,对众多中小型饭馆来说,实现分餐制必须增加餐具,要增加相应的服务成本和餐具损耗成本。

许多中餐馆主要就餐场所是一个个包间,里面圆桌围坐,更适合聚餐,如果改为分餐制,需要对用餐环境进行一定改造。

还有,中餐讲求色、香、味俱佳,讲究整鸡整鱼烧制,有的菜品还有典故与历史,不利于分成小份,硬要“化整为零”,还需要进行有关饮食文化以及烹饪技术方面的革新才行。

还没有评论,来说两句吧...