原标题:贾选凝:后疫情时代所有人都要习惯于不断“暂停”与“重启”

原标题:贾选凝:后疫情时代所有人都要习惯于不断“暂停”与“重启”

导读:

在“五一”小长假刚结束看到影院准备重新开业时,一度觉得漫长疫情带来的混沌漆黑终于有望被彻底拨开。影院就像瘟疫之战里的最后一座必争城池,复工才标志着文娱生活的节奏也能恢复正常...

在“五一”小长假刚结束看到影院准备重新开业时,一度觉得漫长疫情带来的混沌漆黑终于有望被彻底拨开。影院就像瘟疫之战里的最后一座必争城池,复工才标志着文娱生活的节奏也能恢复正常。

但几天后,我和一位刚回京的朋友碰面,他自己经营一家小规模的电影宣发公司,我问他是不是也快复工了,他说其实公司已经解散,前半年没有任何业务,后半年不知道何时会有业务,长痛不如短痛。可影院不是就快开业了吗?朋友淡淡回答:“我没有那么乐观,即使复工,线下业务大概率也会缩减。反正行业整体变化会很大。”

我一时语塞,宽慰的言词此刻显得苍白虚假。我不知道该怎样告诉对方:这只是暂时的,市场迟早会复苏,影院复工一切就会跟着变好。因为事实上,就连影院几时重开都还没有明确的时间表。

专家所预测的第二波疫情何时出现?影院恢复营业是否也要做好随时暂停的准备?且复工与行业回暖毕竟仍有相当距离,以对岸为例,台湾整个疫情期间影城并未关停(反而不少业者希望政府下令强制停业),一直采用梅花座和限流的防疫建议。而实际票房之惨淡,说明那些“建议”纯属多虑。SARS期间,台北市票房一周只有400多万新台币,上个月则是四周都不到400万。我一位台湾朋友投资的纪录片,连映五周,票房收入20万台币出头。他本身正职做策展,一年过半的最大感触就是今年只能韬光养晦,眼看着公司空转亏钱,而任何大型活动想都不要去想。

内地的状况也不遑多让。防控工作从应急转为常态化意味着疫情不但没有结束,甚至已经很难去定义什么才算是“结束”。无症状感染者的悄然累积和疫苗研发的漫长等待都让人看不到明确的尽头。

之前读到齐泽克一篇文章,他很反感媒体去强调“疫情的暂时性作用”,比如“X月X日起全面恢复开放”这种标题就会让人产生错觉,仿佛病毒峰值已过,一切已经回归正常。但真相是即使我们的生活看似恢复日常,“却也不会像病毒爆发前一样正常了。”每个人都不得不学习在更加脆弱的环境中生存。一个明确的解封与重启日期,并不能宣判病毒退散。威胁不但潜藏,且仍在持续改变人们的生活。

前两天路过大望路,看到街边整排底商几乎贴满了“转让”和“直租”。而复工了一两个月的餐饮业,和疫情前也不能同日而语,走进一家店里,只有稀疏一两桌客人是正常光景,刻意减少群聚的自我主动隔离已经成为新常态。

吊诡的是,时代因充满不确定而大变,但个体求变的“能动性”却遭遇多重限缩,很多人只能被动承受危机,如果没被危机砸中,则一心求稳。

就连最敢于冒险的“后浪”也不敢贸然变动生活,不敢辞职不敢生娃也不敢像过去那样肆意消费,甚至有了所谓“报复性存钱”。出国旅行自然更遥不可及,即使“全国停办因私护照”不属实,工作人员还是会建议你“等疫情结束再来办”——等全球疫情都结束吗?跨国流动变得前所未有之艰难,而这对年轻一代的冲击其实远比人们想象中深远。

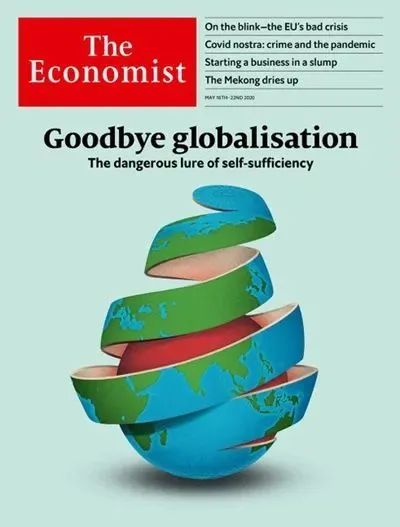

最新一期《经济学人》的封面文章是“向全球化说再见”,里面提到作为全球化象征的阿联酋航空预计到2022年前都不会复工。出行受限对年轻人来说不仅意味着丧失了跨国工作与旅行的机会,更从观念层面改变了不少人原有的生活想象。他们本身并不像中年人那样上有老下有娃,所以有寻求变动不居的资本,尤其许多一直在实践“跨地域生活”的年轻人,过去他们面对的世界是开放、流动、不受地域边界所限的。

我身边有不少这样的例子:一位在香港金融界工作的朋友,压力太大时会随时飞去日本给自己放假,待在九州乡下彻底放空自我,后来他在那里结识了自己的太太。另外一位广州朋友,因为去美国参加了一次“火人节”,发现自己对艺术治疗很有热情,于是辞了职出国去读硕士。所谓全球化的大背景,落实到具体的年轻个体身上,其实是给予了他们对生活方向更多的选择权。

但疫情过后,一切都会发生微妙不同。全球环境的脆弱不堪,会让许多人重新考量对工作与生活的抉择,一些原本具有勇气的选择,如今看上去却很不稳妥。比如现今这种就业环境下,gap year就会令人怯步,充满刺激的生活想象,历经一场晦暗而苦难的瘟疫经验后,也显得很不贴地。

对“海外党”来说,疫情暴露出的不同国家内部的制度问题,会迫使他们慎重思考未来何去何从,而对国内那些有机会尝试多元生活体验的年轻人来说,有些人会评估是否该选择进入更确定的生活模式以抵御风险,有些人会按兵不动默默观望。种种不确定里唯一确定的是,个体的生命力只有大于时代的安排,才能顺利应对封闭与停摆将持续延宕乃至反复的疫后世界。

如同央行发布的今年一季度中国货币政策执行报告里所说“疫情走势尚不明朗……或在全球出现反复,可能引发经济社会运行的多次‘暂停’和‘重启’。”而被经济社会所裹挟的平凡日常,同样面临极大的不确定性,我们正在体会茨维格曾描述过的那种尴尬境遇:“我的生活在无意中变成了临时性的,不能再作长远的打算。”

后疫情时代的新常态就是所有人都要习惯于不断“暂停”与“重启”,并接受每个生命片段都极端脆弱的事实。有远虑的人此刻会思考的是,第二波疫情如果当真出现,我的物质生存保障和人际支持网络是否足以应对?未来一两年里,如果停工复工的收入震荡期多次反复,我能否做好准备?跨国流动的通道如果持续闭锁,子女就学等长远规划怎样因应调整?这场疫情至少教晓了我们,看似安稳的生活情态随时会被蝴蝶效应牵动,没有什么舒适平稳是理所应当。反而越是年轻人,此刻负累越少,只要观念保持开放变通,就会很快接受充满随机性的新常态。

就像我那位解散了自己宣发公司的朋友,我问他对未来有何打算,他看得相当豁达,说“多想无益,计划赶不上变化。”大众观影模式的改变毫不出奇,毕竟大众出行、社交、乃至工作模式都被已全盘改变。昨日世界既已坍塌,新的可能性也总会浮现。瘟疫之战里,我们并没有赢,疫后的生活也并不会复原,而只会继续向前,谦卑地学会在其中不断调整自己的位置就好。

还没有评论,来说两句吧...