原标题:大教育家与诺奖得主点出家庭教育的关键MIT理念竟也不谋而合

原标题:大教育家与诺奖得主点出家庭教育的关键MIT理念竟也不谋而合

导读:

在教育这一块,总有些人即使离开已久,即使所处时代与当今大为不同,他们的思想和教育方式却影响着我们,这思想如炬火,透着时代为后人提供临摹的光。 陶行知便是这样一位教育大家,...

在教育这一块,总有些人即使离开已久,即使所处时代与当今大为不同,他们的思想和教育方式却影响着我们,这思想如炬火,透着时代为后人提供临摹的光。

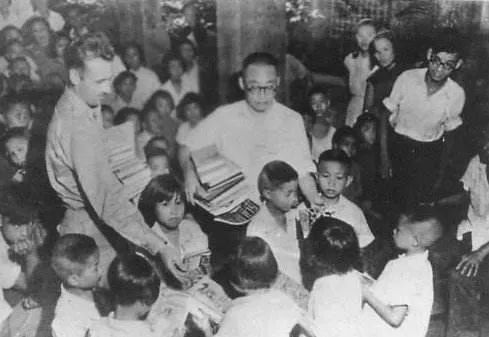

陶行知便是这样一位教育大家,他开创了中国近代教育典范,在他离去七十年后的今日,我们仍不断追悼且尊崇,并不停地向他汲取那取之不尽用之不竭“宝藏”,他开创的“生活教育”“社会即学校”“教学做合一”的思想体系至今受用。

他提出生活教育这一概念,并说道:生活教育是生活原有的,生活所自营的,生活所必须的教育。教育的根本意义是生活之变化。生活无时不变,即生活无时不含有教育的意义。

我们难以剖析他这段哲学式的话语,却不难看出穿插其中的“变化”二字,于当代讲,也可称之为“创新”,在不断的变化中唯有变化是不变的,而创新正是适应这一趋势的最好解决手段,这不禁让我们受到启发,创新的教育才是真正从生活里提炼出的精华。

陶行知本人对科学也非常重视,在长子桃红(通陶宏)20岁那年,父子异地。儿子入冠之年,猜想父亲会送点什么礼物。到了生日那天,父亲果然来信了。信中说,在他生日那天店订购了三本书:一本是英国伦敦天文台台长琼斯著的《天文学》,一本是芝加哥大学生化系库恩教授著的《生理化学实验》,还有一本是1935年日本出版的《天文手册》在书封里陶行知写道:“桃红二十岁生日纪念。科学无国界,恕我买此书。

或许大教育家陶行知应用的也正是他觉得国内所欠缺的,创新与科学皆是他在国内孩子身上看到的不足,那其他人又看出了哪些教育上的问题与不足呢?

杨振宁曾说:“中国留学生学习成绩往往比一起学习的美国学生好得多,然而十年以后,科研成果却比人家少得多,原因就在于美国学生思维活跃,动手能力和创造精神强。”

作为诺奖的得主,作为数学教育家杨武之的儿子,杨振宁说的话显然充满了立场与力量,而杨振宁却也是个妙人,对孩子的教育培养也非常优秀,将科学世家给传承了下去。

杨振宁的成功或许与他的父亲脱不开关系,这里介绍一下杨振宁之父——杨武之先生(1896- 1973),数学家,数学教育家。长期在清华大学和西南联合大学数学系担任系主任,在清华和西南联大执教并主持系务时期,培养和造就了两代数学人才,对中国现代数学的贡献很大。

杨振宁父亲教育杨振宁无疑是成功的,据杨振宁自述:“我九、十岁的时候,父亲已经知道我学数学的能力很强。到了十一岁入初中的时候,我在这方面的能力更充分显示出来。回想起来,他当时如果教我解析几何和微积分,我一定学得很快,会使他十分高兴。可是他没有这样做:我初中一二年级之间的暑假,父亲请雷海宗教授介绍一位历史系的学生教我《孟子》”。

“雷先生介绍他的得意学生丁则良来。丁先生学识丰富,不只教我《孟子》,还给我讲了许多上古历史知识,是我在学校的教科书上从来没有学到的。下一年暑假,他又教我另一半的《孟子》,所以在中学的年代我可以背诵《孟子》全文。“

也因为受杨武之先生的影响,杨振宁说:“我较为欣赏数学。我欣赏数学家的价值观,我赞美数学的优美和力量:它有战术上的机巧与灵活,又有战略上的雄才远虑。而且,奇迹的奇迹,它的一些美妙概念竟能支配物理世界的基本结构。父亲虽然给我介绍了数学的精神,却不赞成我念数学。他认为数学不够实用。1938年我报名考大学时很喜欢化学,就报了化学系。后来为准备入学考试,自修了高三物理,发现物理更合我的口味,这样我就进了西南联大物理系”。

长子杨光诺在小的时候就看父亲对物理的研究,但是他对这一方面没有任何的兴趣,杨振宁也没有要求子承父业,而是让他按照自己的喜好发展,在这种放养方式杨光诺不但没有走偏,而且在自己喜爱的电脑事业上越走越远,成为美国一名行业内颇有能力的计算机工程师。

次子杨光宇和他大哥不一样,他在看父亲对物理研究的过程中慢慢的感兴趣了,加上在小的时候就对宇宙行星比较感兴趣,也正是因为这种天赋,让杨光宇对宇宙行星有一种非常敏锐的感觉,而且杨光宇对化学工程也有研究,在毕业后专门从事了天文学行业的工作,专门进行对小行星的搜索,他一共发现了2000多个的小行星,在世界的排名中位居第二。

杨又礼作为这个家里面唯一的女孩子,她没有养成娇生惯养的习惯,她在毕业之后投身于医疗事业当中,解救那些生病受伤的人,也在行业内取得不错的成就。

杨振宁的三个孩子虽然投身于不同的事业当中,但是他们在他们所在单位行业当中都是佼佼者,孩子的第一任老师是他们的父母,在这点上杨振宁虽然强调创新思维和动手能力却也没有过硬而是潜移默化的引导到孩子擅长的地方去。

教育家陶行知与科学家杨振宁都点出教育中非常重要的一点“创新”,并提倡引导的方式去调动兴趣动手创造,这与美国理科最高学府MIT不谋而合,线.

无论陶行知大家说的生活教育中的思想也好,还是杨振宁教授对当代中国孩子教育欠缺的看法,以及最高学府MIT的教育动向,他们共同引向一个层面——科学与创新。

在过去的数十年里,科学和创新技术已经成为了社会和我们每个人生活的重要组成部分。它改变了我们的生活方式,为我们的未来开辟了新的可能性。而未来20年,50%现在的工作很有可能会被取代。现在的孩子们当中,65%的人在不远的未来将会从事现在社会并不存在的职业。很多大学都不知道自己读书有什么用,将来毕业了要做什么,能去做什么,更不用说中小学生了。而拥有创新能力才是让孩子面向社会,面向未来最重要的技能!这种创新能力,便是齿轮梨STED所坚持的未来世界公民所需的创造力!

还没有评论,来说两句吧...