原标题:亲子互动是重要的而且需要适度

原标题:亲子互动是重要的而且需要适度

导读:

父母/主要照料人和婴幼儿,是互动的一对。孩子的认知发展,社会化发展,情感发展,通过这样日复一日的相对稳定的互动模式逐渐形成。 有时候父母来提问,说孩子有这样那样的“问题”...

父母/主要照料人和婴幼儿,是互动的一对。孩子的认知发展,社会化发展,情感发展,通过这样日复一日的相对稳定的互动模式逐渐形成。

有时候父母来提问,说孩子有这样那样的“问题”。其实我最感兴趣的是,父母和孩子是怎么互动的。因为这样那样的“问题”不是突然产生的,而是在长期的互动中形成的。就好像是一个雪球,可能一开始很小,父母没注意;等大到一定的程度,父母觉得,这不行啊,得改。你要阻止一个越来越大滚动的雪球,要花比较大的力气和比较长的时间,而且,父母必须要自己做出改变。父母自己不做出改变,一味要求孩子改变,基本上是很困难的。

我在很多文章中都提到,在婴幼儿期间,父母对孩子的照料是responsive caring,(翻译成:有回应的照料,好吧)。在孩子哭了抱还是不抱这一篇里有解释。孩子哭了怎么办?要不要抱?

之所以亲子互动这么重要,是婴幼儿的发展需要亲子互动。比方说,语言的发展,Patricia Kohl的研究表明,真人的互动好过只听声音或者看录像来学习。

Still face experiment是研究儿童社会性发展、社会认知发展、情绪发展等等的一个重要手段。

(录像里的婴儿看起来月龄在6-12个月之间)当母亲跟婴儿合适的交流、饱满爱的情绪,婴儿对此做出相应的回应,微笑,哑哑儿语;当母亲根本没有反应,没有语言,没有情绪,婴儿用不同的方式,尝试想发起和母亲之间的正常交流,尖叫,用手指,当没有得到回应时,她绝望了,视线和身体都“撤退”了,离开了不能交流的对象。

做实验的时候,实验者不能给孩子造成很大的压力,这样“非正常”的情形只持续了两分钟。当妈妈又和宝宝互动的时候,她又恢复了笑脸。

亲子互动是孩子发展不可或缺的。互动的过程不仅仅是语言,还包含眼神的对视,神情,行为以及身体语言等等。虽然在录像里,母亲没有消失,人还在那里,但是,婴儿已经能够明白面部表情和情绪之间的关系,说明他们具备初步的社会性认知,他们也意识到,这种面无表情的社会情景是很不正常的;并且他们能够尝试运用他们自己的表情和注意力去重新引起和母亲的交流,说明他们从以前的交流经验里学习到怎么表达自己的情绪,怎么引起别人的注意等等简单的goal-directed behaviors(目标指向行为)。

我们自己也做过实验,让婴儿(2,4,6个月的婴儿)面对毫无表情的假人以及毫无表情的真人,在真人的情景下,婴儿表现出更多的探究和企图引起互动的行为。而且这种行为是随着年龄(即和人交往的经验增多)而更多。这表明婴儿能够分清哪些是可以作为社交对象,而哪些只是物品。

不仅仅是母亲,周围的其他人,祖辈,保姆等等,这些人对婴儿展示的语言、行为、情绪都会对婴儿产生影响。良好的互动是婴幼儿心理健康、正常发展的保证。

在正常的生活里,一般不会出现象实验里那样“极端”的情形。不过,父母还是要注意,在和孩子的生活中,be responsive(有响应,有回应)。至于怎么响应,要看具体的情况,父母要自己去动脑判断。

任何的刺激都要适度,和婴儿的互动,也要适度。过多的刺激,过多的信息,比如,不停地和婴儿讲话,展示图片等等,而没有留给婴儿回应的时间和空间,也会令婴儿退出互动(withdrawl)。

有一个实验,实验者和一个小婴儿面对面,当她们之间的互动是适度的,小婴儿对玩具或者实验者的面部表情是关注的,婴儿对摇铃,对他人的表情是有反应的。如果实验者不停地跟她说话,不停地展示玩具,可以观察到孩子好像累了,眼睛闭起来,或者有点烦躁,头转走,等等,这是她传递出来的线索,她觉得信息量太大。

有一些祖辈特别疼爱孩子,特别喜欢去逗孩子,小宝宝的一个笑脸对他们来说倍加可爱,这可以理解。但,如果不顾孩子的节奏,不管孩子是不是困了、累了,不停地跟孩子讲话、大笑,或者在陪宝宝玩的时候,过于频繁地展示不同的玩具,他们和孩子的相处,其实不能称之为互动,因为这样的情形下,成人是主动主导,是个发动者,孩子只是个接受者。几个月大的婴儿无法承受频率和强度过分的刺激,在面对这样的刺激时,有的甚至会转开自己的头或者闭上眼睛来保护自己。

婴幼儿随着年龄的增长,对于互动的需要也会发生改变。我给大家一个简单的时间线个月左右,婴儿的活动范围很有限,世界对他来说,几乎可以和妈妈划等号。他对妈妈的脸最感兴趣了,喜欢看妈妈的脸,听妈妈的声音。妈妈和婴儿目光对视,对他微笑,讲话,都是在建立婴儿和妈妈的联系。婴儿通过对妈妈的观察和模仿,在2个月左右学会了社会性微笑,这个时候妈妈和婴儿的互动能增加双方的愉悦感。

3~6个月,婴儿和照料者构成了互动的一对。你们依然可以用面对面的方式,比方说,妈妈对着婴儿微笑,说话,玩玩他的小手小脚;而婴儿不仅用宛然一笑作为回应,还会咿咿呀呀、挥手蹬脚等等。这是一种双向的互动。

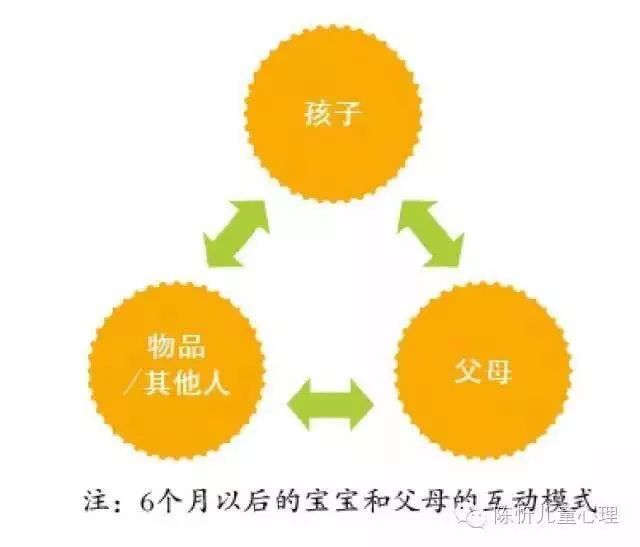

过了6个月,随着婴儿能坐着玩了,小手也能抓握了,兴趣越来越广泛,此时的互动就不仅仅限于孩子和父母之间,还包括一些玩具。互动是一个三角。

7-8个月之后,孩子会爬了,活动能力和范围更大了。随着能够自主活动,他们对外界的探索也增强了,所接触的陌生的人和事物越来越多,很多情形对孩子来说是新鲜的,随之而来的便是不确定应该怎么做,这个时候,有一个能力出现了,那就是“社会参照”,简单来说就是孩子会参考重要他人的表情,来决定他怎么做,怎么和外界环境互动。(想详细了解社会参照,请点这篇文章。)

在1岁半之前,孩子发展的主要任务是和主要照料人建立良好的依恋关系,并且在父母的鼓励下,认识这个世界是新奇的,值得探索的。

注:这篇是2013年发表在微博的一篇长微博。当时,有很多文章写高质量的陪伴,认为孩子要发展好,一定要高质量陪伴。然后很多人以为高质量的陪伴就是无时不刻陪孩子玩。而另一个极端则是,互动太少,回应太少。所以,我写了一篇长微博,介绍一下在婴幼儿发展中,

父母和孩子是互动的一对关系,孩子观察父母,父母也观察孩子,互动应该是适度的。什么是适度的?还是一句我常说的:取决于父母对孩子的观察力和觉察力,取决于父母对自己孩子这个个体的了解以及对儿童发展共性的了解。有了这两点,应该不用担心,不会走偏。

还没有评论,来说两句吧...